対物レンズの分解能

レンズの結像倍率の図を描くと、物体とレンズにより形成される像の大きさの比は物体をレンズの焦点位置に近づけていけば制限なく大きくなっていく。対物レンズの焦点距離が十分に短ければ1000倍どころか、1万倍以上の拡大だって可能であるように思えてしまう。

しかしながら、顕微鏡の本を眺めてみると、むやみに拡大倍率を上げても、微細な部分が観察できるようになるかけでなく、開口数と呼ばれる数値がNAの対物レンズを用いて、波長λ(nm)の光を使って観察した場合に、識別できる最小構造の大きさd(nm)は

d=αλ/NA …………(1)

程度であると記されている。ここで、αは1程度の定数である。NAの最大値は乾燥系対物レンズで1、油浸対物レンズで1.5程度なので、ざっくりとした話として、式(1)は光学顕微鏡で観察可能な最小構造の大きさは、観察に用いる光の波長程度であることを示している。

(1)式の物理的背景を理解するには、α=1となるアッベによる導出の道筋をたどるのが一番容易な方法なので、以下、それを紹介する。

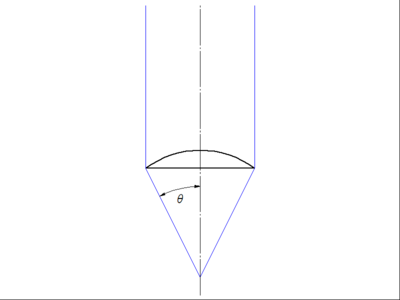

開口数NA

開口数はピントが合った状態での光軸と、対物レンズ最外周を通過する光線のなす角θを用いて

NA=nsinθ …………(2)

で定義される。ここでnは対物レンズ前面と試料の間の媒体の屈折率であり、乾燥系対物レンズなら空気の屈折率1、油浸系艇物レンズでは、油浸液の屈折率(約1.5)となる。sinθの最大値は1だから、乾燥系対物レンズのNAの最大値は1となる。一般に、高倍率の対物レンズほどNAは大きく、また、アクロマートとアポクロマートを比較すると、同倍率ならアポクロマートの方がNAが大きい。

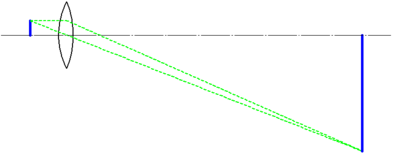

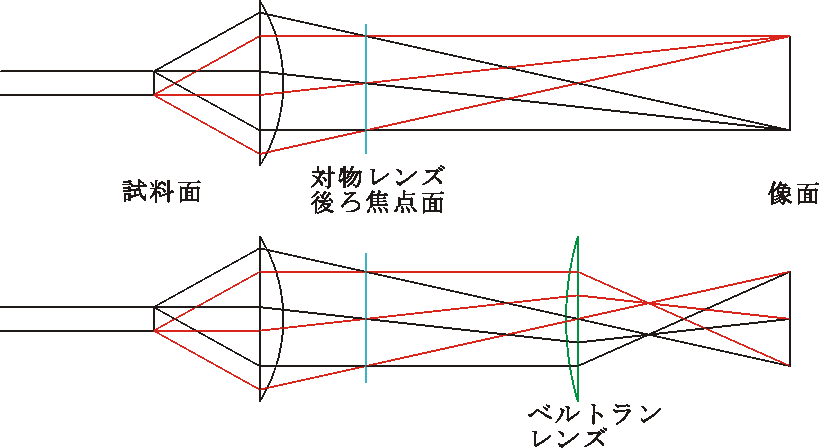

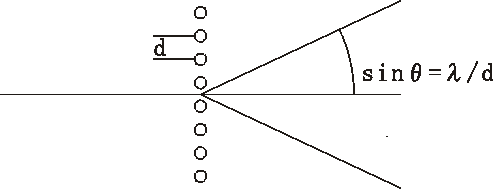

対物レンズ後ろ焦点面とベルトランレンズ

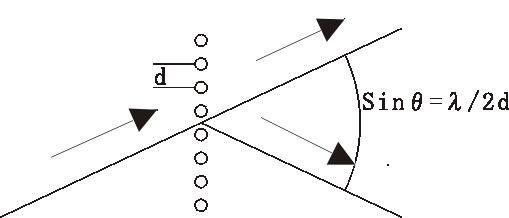

アッベの議論をたどる前に、もう一つだけ関連する事柄の説明をしておこう。図は二重スリットを観察するときの光路を描いたものだ(スリットは紙面に⊥に伸びている)。図の上側は通常の観察で、スリットの一方から出た光と他方から出た光は像面で拡大像として結像している。二重スリットでは、干渉が生じ、二重スリットを通った光は、明暗のパターンを繰り返す。図では直進する光(0次光)と、最初に明るくなる方向(1次光)の光線を描いているけれども、それぞれの方向について、異なるスリットを通過した光は平行に対物レンズに入射するので、対物レンズの焦点位置(後ろ焦点面)で結像する。この面で像を観察すれば、明暗の縞模様の干渉像が観察できる。

偏光顕微鏡には、「ベルトランレンズ」が装着されているものもあり、このレンズを光路に挿入すると、後ろ焦点面の像が、通常の像面に結像するようになる。干渉像が直接観察できるようになる。ベルトランレンズのない顕微鏡でも、接眼レンズを外して鏡筒をのぞき込めば、後ろ焦点面の像が小さくだけれども観察できるし、センタリングテレスコープ(位相差顕微鏡のリング調整に用いるアイピース)を用いると、大きな画像が観察できる。

ベルトランレンズをいれて観察できる画像を、業界では「コノスコープ像」と呼んでいる。それに対して、通常の試料の拡大像は「オルソスコープ像」と呼ばれている。

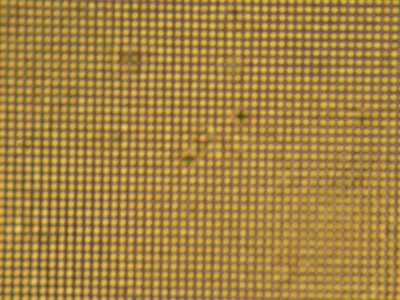

NAと分解能

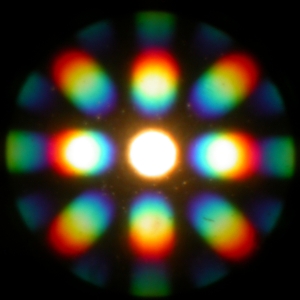

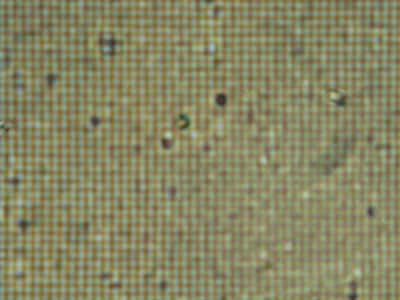

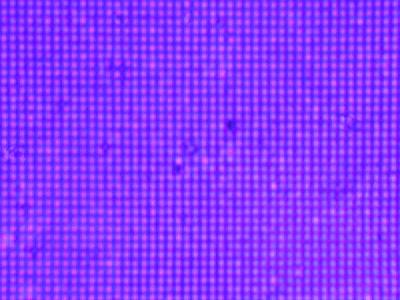

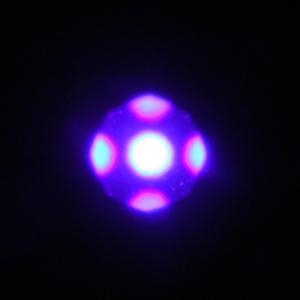

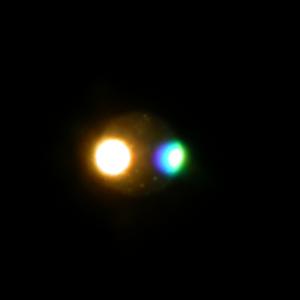

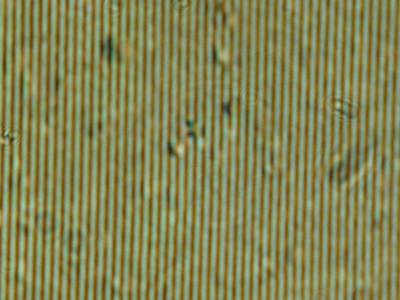

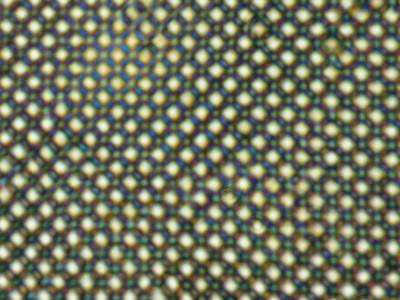

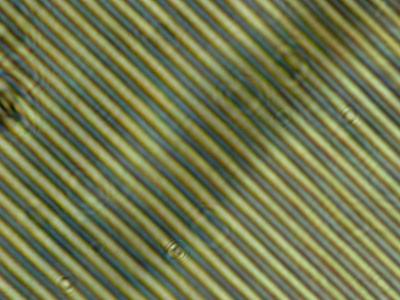

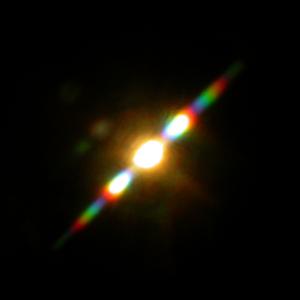

上の図はプラスチックのクロス回折格子フィルムのオルソスコープ(左)、コノスコープ(右)像である。オルソスコープでは方眼の周期構造が観察されており、コノスコープ画像では中心部の0次の回折スポットの周囲に回折スポットが見えている。この撮影に用いた対物レンズはニコンのユニバーサルステージ用の対物レンズなのだけれども、このレンズ、絞りがあり、絞ると対物レンズのNA値を連続して変化できる。上の写真は絞りを開いてレンズのNAの最大値での画像である。

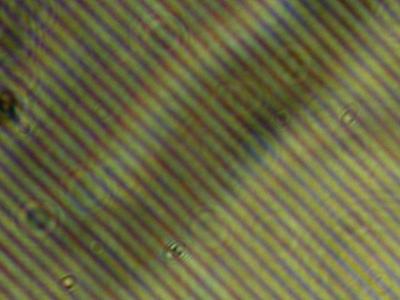

では、絞りを絞っていったら何が起こるかをご覧にいれよう。続いての写真は、絞りを絞って、上下左右の1次の回折光のみを通すようにしたものである。格子構造は写っているが、上の画像と比較するとコントラストが弱いように思う。

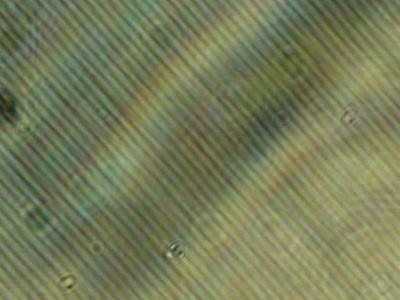

続いて、0次光のみを残し、回折光は入らないように絞りを調整した場合の画像。見ての通り、オルソスコープ観察で、格子構造がまったく観察できなくなっている。存在するごみの」分布が同じなので、上の写真と同じ場所であることはか確認できるが、まったく見た目が異なったものとなっている。

このシンプルだけれども、説得力のあるオルソスコープ像とコノスコープ像の関係から、オルソスコープで格子構造をみるためには、コノスコープ像で1次の回折ピークが見られることが必要条件であることがわかる。別の言い方をするなら、0次光に加えて1次の回折光が対物レンズに取り込まれている必要がある。間隔dの格子に波長λの光が入射したときの1次の回折角は

dsinθ=mλ …………(3)

という回折条件のm=1の場合で、(2)式より、空気中(n=1)の場合にはsinθ=NAであることを思い起こせば、(3)式より、開口数NAの対物レンズで観察できる最も細かい周期構造の間隔は

d=λ/NA …………(4)

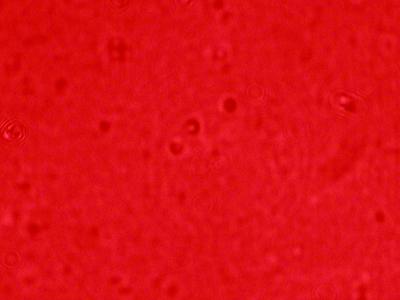

であると結論できる。格子間隔が同じでも波長が異なれば、回折各も変化する。(3)式は波長が短いほど回折角が小さいことを示している。つまり、波長の短い光を使うほど観察可能な格子間隔は小さくなる。実際、対物レンズのNAを固定した状態で、フィルターを使って、赤い光のみを用いた場合と、青い光を用いた場合で観察してみると、次のようになる。

赤色光を用いた場合は、回折角が大きく、コノスコープ像には0次スポットしかなく、オルソスコープでも格子は見られない。しかし、青色光では、1次の回折光も取り込まれていて、格子像も再現されている。

ここまでの議論を眺めながら、斜めから光を入射したらどうなるか気になった方もいるのではないかと思う。

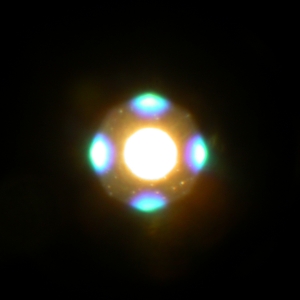

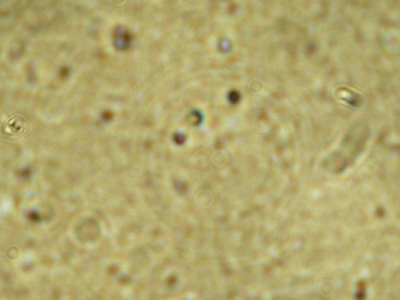

図に示すように、対物レンズのNAギリギリの角度で照明光をいれると、垂直入射では取り込まれることのなかった1次の回折光が対物レンズの反対側の縁をとおって取り込まれるようになるはずだ。そこで、垂直入射では0次光しか透過しない状態にして、コンデンサをずらして0次光が斜めから入射するように調整した。調整した結果のコノスコープ像とオルソスコープ像を次に示す。観察対象は上と同じ、方眼のクロス回折格子である。

見ての通り、1次の回折光が取り込まれている方向に関しては周期構造が観察されている。しかし、それと垂直の0次光しか取り込まれていない方向に関しては周期構造は再現できていない。このため、実物は方眼格子であるにも関わらず、縦縞の格子として観察されてしまっているのである。

0次光を斜入射にすると、上に示されているように、斜入射にした方向の分解能は垂直入射に対して、最大で2倍ほど向上する。これは、偏斜照明と呼ばれる伝統的な技法で、1960年代ごろまでの研究用顕微鏡では普通に行える照明手法であったが、1970年代以降のシステム顕微鏡ではコンデンサが固定されてしまい、忘れられた照明手法となっている。

特定の方向のみの分解能変化は、対物レンズのNAの方向制限によっても実現できる。さすがに、異方的な絞りをそなえたレンズはないので、その代わりに対物レンズの全面にスリットを装着して、スリット幅方向のNA値を制限することにした。超長作動距離の対物レンズ全面が大きな対物レンズを用いれば、手軽に実現できる。

まずは、マスクをつけない状態での画像。左のコノスコープは方向kによるけれども3次の回折まで見えており、右のオルソスコープも、はっきりとクロス格子が見えている。続いてマスクをつけた状態。

斜め方向(元の回折像の対辺方向)の回折スポットのみ取り込まれていて、オルソスコープはクロス格子から1次元の周期構造に変化している。格子の周期は元の画像と変化していない。この状態で、ステージを回転すると、回折スポットも回転して、方向によりスリットを通過するスポットが変化する。まず、ステージを45度回転して、元の回折像で四角形の対角にいる位置のスポットを拾うようにしてみる。

対辺方向の回折スポットに比べて、対角方向のスポットの方が角度が大きい。そのため、得られたオルソスコープ像の島間隔は狭くなっている。この間隔は元のクロス格子画像で垂直(水平)方向に頂点をつないだ間隔に等しいはずだけれど、もちろん、本来の画像として存在していなかったものである。さらに角度を調整して、斜めに跳んだスポットを拾うようにしてみる。

見かけの回折角はさらに大きくなり、オルソスコープで観察される縞構造はさらに短周期となっている。

こんな現象を目の当たりにすると、顕微鏡で見えたからといって、それが実際にあると単純に信じるのは危ないという気になる。

コヒーレント照明とインコヒーレント照明

1次の回折光が対物レンズに取り込まれることが、周期構造の観察には必要と記したけれども、この考え方は周期的な回折ピークが出現することを前提としている。

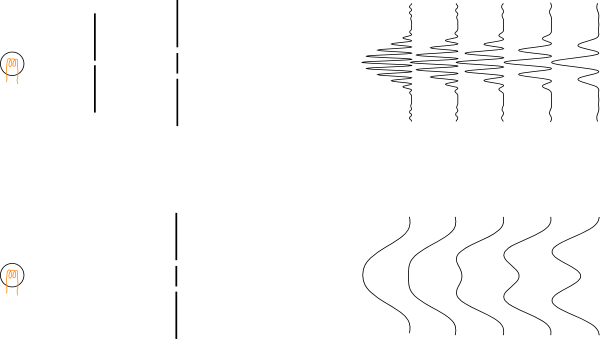

図に二重スリット実験の2つのパターンを示した。上の図では光源と二重スリットの間に単スリットが置かれている。この場合は図のように干渉パターンが観察され、スリットの間隔を広げていくと、干渉パターンは疎になっていく。一方、二重スリットと光源の間の単スリットを外してしまうと、下の図のように干渉パターンは観察できなくなり、スリット間隔が狭い時には、単一ピークの強度分布が、スリット間隔が開いていくと、2つのピークの重ね合わせとわかる構造へと変化していく。両者で異なっているのは、単一スリットがある場合には、二重スリットのそれぞれの開口部分で、光の位相が一定の関係にあり、二重スリット透過後の光が強弱となる方向も定まっているのに対して、単一スリットがないと、光源のいろいろな部分からの光が二重スリットに到達しているために、瞬間ごとに、2つのスリットの光波の位相が変化してしまい、スリット通過後の強弱の方向も時間変動してしまい、平均として特定の方向で強めたり弱めたりすることなくなってしまっているのである。

上の図のように、位相が定まって、干渉を起こす光を「コヒーレント」な状態という。それに対して下のように干渉をおこさない状態を「インコヒーレント」という。アッベの議論はコヒーレントな照明光を前提としており、照明がインコヒーレントの場合には適用できない。

インコヒーレント照明下では、スリット間隔が狭い時には、なだらかな一山形状なのが、間隔が開いていくと、2つの山の重ね合わせであることがわかるようになっていく。変化は連続なので、非干渉性の場合に、分解能を定義しようとすると、どうしても恣意的な部分が生じてしまう。一般に用いられているのはレイリーによる定義で、

面積のない輝点を無収差レンズで結像すると、図左のようにある大きさで明暗を繰り返す(エアリーディスク)し、輝点が2つ並んでいる場合は、それぞれ独立なエアリーディスクが生じるが、一方のエアリーディスクの中心と、もう一方のエアリーディスクの最初の最小位置が重なる距離をもって、分解能とするものである。この時の分解能dの式は

d=0.61λ/NA …………(5)

となる。この定義は、本当にこの距離以下の識別ができないかを物理的に保障するものでないことには注意する必要がある。目視観察の場合には、経験的にこの式の妥当性は広く認識されているようだが、ビデオ顕微鏡によりコントラストを増強すれば、この式が示すより小さな構造の識別も可能となる。井上により開発されたビデオ顕微鏡技術である。

顕微鏡の本を眺めると、コンデンサの開口絞を絞るとコヒーレント照明になり、開くとインコヒーレント照明になると記載されている。ケラー照明状態では、開口絞には、光源像が形成されている。開口絞を十分に絞れば、光源の1点からの光による照明となり、ヤングの二重スリットの実験で、二重スリットの手前に単スリットを置いたのと同じようになる。それに対して開口絞をあければ、光源の様々な発光部分からの光が、試料を同時に照射するようになり、試料面での光の位相はランダムに時間変化するためインコヒーレント照明となる。

|