ホットステージを作る

テレビなどの表示に用いられている液晶材料は、室温で液晶状態となるのですが、液晶となる化合物の中には、室温では固体で、温度を高くしないと液晶状態を取らないものが多々あります。そうした化合物を観察するためには、試料を室温以上の一定の温度に保持する装置(ホットステージ)が必要です。そのための装置も市販されているのですが、液晶研究が本業ならともかく、趣味で液晶観察をするのには、とても高価で手が出るようなものではありません。

幸いなことに、ホットステージの温度制御に使える、民生用の温度調整器があり、それを使えば市販品のホットステージの数十分の1から100分の1程度の金額で、一通りは使えるホットステージを作り出すことができます。そうした、自作ホットステージの一例を紹介しようと思います。

最初のホットステージ

ホットステージを自作すると決めたら、少なくとも2台、おそらくは、それ以上は作ることになると考えてください。最初から気に入るものを作り出すのは困難で、1号機の反省点をもとにより納得できるものを作ることになると思います。複数台作るといっても、温度制御システムの方は、最初の1台のものを使いまわせるので、温度制御器とステージ本体は、コネクターを使って接続する形にしておくとよいでしょう。また、1台目は可能な限り簡単な作りにするのが無難です。

ホットステージには、セルを下からのみ加熱するタイプと、上下で挟むタイプがあります。温度の均一さを考えると、上下で挟みたくはなるのですが、お勧めは下からのみ加熱するタイプです。挟みこむタイプは設計も難しいですし、また工作も複雑になるので、自作には適していません。その点、下からのみ加熱するタイプは、はるかに容易に自作が可能です。

必要な部材

ホットステージに必要な部材は以下のようなものです。

- ステージ本体

- 本体の覆い

- ヒーター

- 温度センサー

- 温度コントローラ

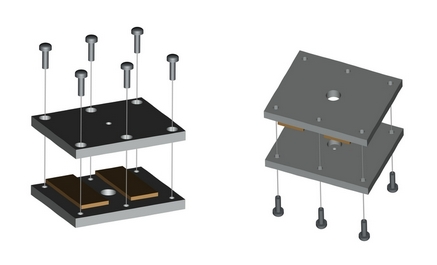

図にステージ本体の組み立てイメージを示します。

このステージは2枚の金属板の間にヒーターを挟む作りです。金属板に行う加工は上下の金属板をねじで固定するための6か所の穴と、試料を下から照射するための中央の穴だけです。固定のための穴は、用いるネジが通るなら特にねじを切る必要はありません。真ん中の穴は単純な素通しの穴にはできませんので、少し込み入った工作が必要になります。

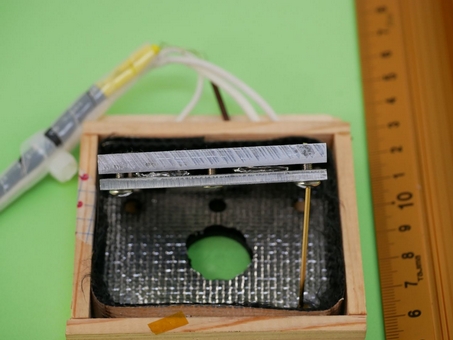

試料を置く上面の上側の穴の大きさは直径3mm程度以下にする必要があります。これは、経験的な規則ですが、穴径を4mmにすると、液晶の観察を行っているときに、視野内で温度分布が生じる(中央が低温で周囲が高温)のが顕著になります。3mm程度以下だと温度分布は、あまり気になりませんが、穴径を小さくすると、観察できる範囲が減少してしまいます。穴径の小さな市販のホットステージには試料セルを動かす機構が組み込めれていたりするのですが、この段階ではそこまでの工作は困難だと思います。

上面の穴径を3mmとして、3mmの貫通穴をあければよいのかというと、残念ながら、そうは問屋がおろしません。3mmのすどうしの穴だと、穴の側面で反射した照明光も試料を透過してくるのですが、この光、すでに偏光が乱れているため、液晶組織で、本楽は暗くなるべきところが暗くならないといった問題を引き起こします。そうならないために、上面の穴は3mmとし、下方は6mm程度以上の穴を上面ギリギリまで開けるようにして、さらに内側に黒色塗料を塗布します。

これで、一応は使えるようになりますが、もし、コノスコープ観察も行いのでしたら、穴のサイズをかなり大きくする必要があります。コンデンサと対物レンズのスペックからは、NA0.5に対応できれば、まあ文句はないだろうというところですが、NA0.5の見込み角は30度ですので、ホットステージに厚みが1cmなら、底面での穴の直径は1.2cm+上面の穴の直径、程度は必要となります。

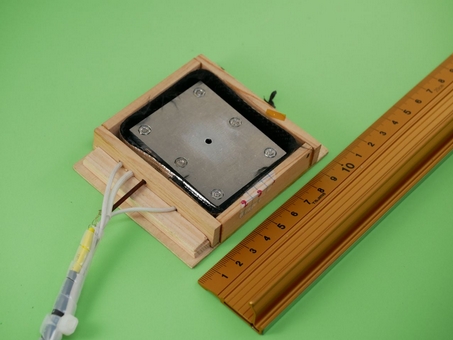

ホットステージに用いる部材は銅かアルミ(ジュラルミン)が使われることが多いかと思います。DIYショップで適当なサイズの板材として入手可能です。また、Web経由でも入手可能でしょう。上の写真がアルミ製なのは、銅に比べて安価であるためです。有料でも切断や穴あけサービスがある場合は、活用するのがおすすめです。

ホットステージを横から見たところです。上板と下板で平べったいヒーターを挟んだ作りになっています。下板が薄いのは、全体の厚みを減らして、下側の穴の直径を少しでも減らすためです。上板は、薄くすると熱の均一性が悪くなる気がして5mm厚としています。

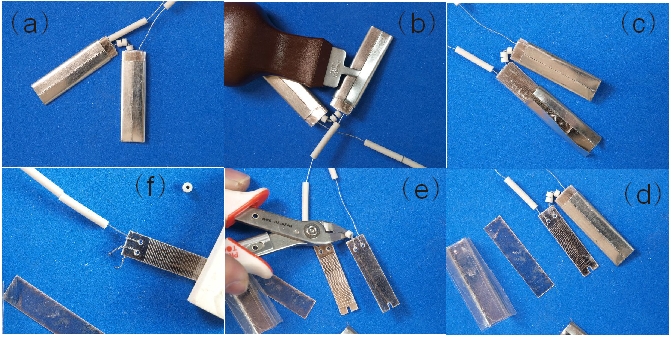

ヒーターには旧式の半田ゴテ用のヒーターを用いています。これは、交換部品として1個数百円程度で販売されています。写真に示したサイズのホットステージでしたら、60W程度のヒーターを使えば、200℃程度までは文句なく動作すると思います。ヒーターの出力が大きすぎると、昇温が早すぎてオーバーシュートを起こしやすくなります。また、低すぎると、昇温に時間がかかるようになります。

半田ゴテ用のヒーターは2枚で1組になっていて、そのままだ使いにくいので、分解して途中の結線を伸ばしてステージ中央の穴の両側に配置できるようにします。

ヒーターは雲母版にニクロム線を巻いたものを薄い雲母版でくるんで、それをトタン板で挟み込んだ作りになっています。2枚の板の間の結線は外部結線を切断して用いることができ、また、そこで使われている絶縁材料も転用できます。半田ゴテヒーターの結線がホットステージと接触していると、感電等の事故につながりますので、きちんと絶縁するようにしてください。また、ヒーターブリキ板で挟みなおす時に、一緒に(電気的には絶縁して)温度センサーを挟み込んでおくとよいでしょう。

温度センサーには様々な種類がありますが、手軽なものは熱電対で、銅-コンスタンタンか、クロメル-アルメルあたりが手頃です。スポット溶接できるなら、素線を購入して自作できますが、そうでなければ、先端溶接したものを入手するとよいでしょう。線径は0.32mm程度が使いやすいかと思います(が、手元で使っているやつの径未確認なので、自信はない。)

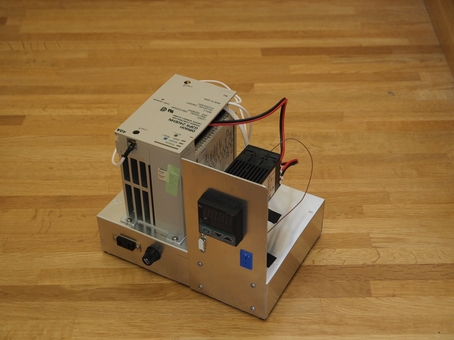

写真は温度制御器。黒く見える部品が温度調整器本体で、設定温度と熱電対からの温度情報を比較して出力レベルを決定する。左側の部品は、温度調整器からの信号に従ってヒーターへの出力を制御する電力調整器である。

写真では電力調整器を使っているが、電力調整器は高価なので、より安価にシステム構築を行いたいなら、ソリッドステートリレーを用いるとよいでしょう。室温に近い温度では調整が不安定になるかもしれませんが、その場合には、ソリッドステートリレーに入れる電圧をスライドトランスで調整すると改善します。スライドトランスをソリッドステートリレーの出力側に入れてしまうと、リレーのON/OFF時に異常電圧が発生してしまい危険ですので、ご注意ください。

価格は高くなりますが、温度調整器にはオプションででも、コンピュータと接続できる機能のあるものにすると、プログラムを作る必要はあるのですが、使い勝手が格段によくなります。液晶の組織観察では、温度を徐々に変化していくことがありますが、温度調整器単体では、人力で設定温度を変え続ける必要があります。コンピュータからコントロールできれば、それを任意の変化速度で自動化できます。コンピュータとの接続にはRS-232CやRS-485という規格がありますが、いずれもUSBからコンバータを通して接続できまあす。個人的には2線で接続できるRS-485が好みです。

コンピュータから温度変化をコントロールする場合には、温度調整器を「非メモリーモード」にするようにしてください。温度調整器には書き換え可能な不揮発性メモリーがあり、電源切断後も、その時の設定温度を保持するのですが、書き換え可能数には限度があり、限度に達すると、温度調整器は実質的に使えなくなります。書き換え限度数は1万回程度で、通常の使用では限度に達することはありませんが、コンピュータからのコントロールで温度を連続変化していると、気を付けないと限界に達してしまいます。たとえば、最小設定温度が0.01℃の調整器で最小温度単位で設定温度を変えながら、10℃温度変化をかけると、それだけで1000回書き換えすることになります。非メモリーモードは設定温度を変えたときにメモリーを書き換えないようにするモードで、このモード時に設定温度を変更しても、電源を切って再起動すると、変更前の温度になります。設定温度を0℃にしておいて、非メモリーモードでうんようすれば、停電などで設定が飛んだときも、安心な温度設定になるので、お勧めです。

|