最初の液晶ディスプレイ開発

液晶の研究をしていると話したら、「最初の液晶ディスプレイって失敗から生まれたんだそうですね。」と言われたことがあります。そんな話は聞いたことがなかったので、調べてみたら、シャープの最初の電卓用ディスプレイ開発で、ブレークスルーになったのが、新人研究者の失敗だったという話に行き当たりました。この話は、NHKのプロジェクトXの一話として放送されたもので、書籍化もされています。話を知った当初はこの話を信じていたのですが、その後に読んだ「液晶ディスプレイ物語」の中の失敗をしたはずの新人研究社の回顧録の内容が、プロジェクトXの話とは、大きく印象が異なる物であったために真実であったのか疑いを持つようになりました。以下、Webなどから集めた情報を紹介します。

プロジェクトXによるストーリー

プロジェクトXによると、シャープで液晶研究が始まったのは1969年1月にNHKの番組がRCAの液晶研究が取り上げた以降となります。その番組を見た和田氏が佐々木氏に直訴し、佐々木氏がRCAと交渉するも、色よい返事は得られなかったが、和田氏の熱意で研究がスタートしたことになっています。その後、1970年9月に天理の中研で8人グループでの研究が開始しました。この時点でリーダーの和田(以下人名の敬称略)がメンバーに液晶表示を始めて見せることになっています。当初のメンバーと役割分担は、和田(化学:リーダー)、山本(電気:サブリーダー、回路設計:前職扁平テレビ)、野々村(回路設計:前職技術管理部)、井波(物理:透明電極:前職技術管理部)、松浦(前職技術管理部)、桑垣(化学:セル界面材)、矢野(化学:透明電極)、武智(電気:電気光学特性)の各氏です。桑垣、矢野、武智の各氏については前部署の記載はありません。1971年に船田(物理)、武(電子)の2名が加わります。なお、船田は新人だが「ディスカッションでも遠慮なく発言」する生意気と思われかねない新人だったようです。

液晶開発プロジェクトは、寿命と応答速度が電卓で使用できるレベルに改善できずに行き詰まりかけていました。そうした中、プロジェクトXによると1971年11月にブレークスルーを引き起こした事件が起こります。以下プロジェクトX書籍版からの引用です。

いつものように朝九時に出勤した新人の船田は「しまった」と声を上げた。前の晩、使った液晶材料の容器のふたを開けたまま帰ってしまっていたのである。液晶は不順部b栂混じっていると寿命が短くなることが判明していた。 - 中略 - ひと瓶数十万円もする液晶をこのまま捨ててしまうのも、あまりにももったいないと船田は思った。「どうせ捨てるなら、あの実験をやってみよう」 船田が考えたのは、不純物の混じった液晶に交流の電圧をかける実験だった。

- 中略 -

要するに、交流電流がきちんと流れるようにすれば、電気分解の反応を打ち消しあって、液晶は動き続けるのかもしれない、と船田は思った。リポートにまとめ、和田に報告した。

この部分がプロジェクトXによる物語の一つのハイライトで、新人が失敗から思い付きの実験をやったところ、それがブレークスルーを引き起こしたというものです。では、ほかの資料では、この事件はどのように扱われているのでしょうか。まず本人による記述を見ることにしましょう。

船田による回想

船田自身は、どのように回想しているかについて、見つかった資料を紹介していきましょう。まずは、2005年の電子情報通信学会の記事です。、 このような状況にあって、シャープ内で10月ごろに一つの実験がおこなわれた。交流駆動実験であった。 - 中略 - しかし、よい表示効果と寿命との両立が出来ていなかったのである。

このような状況下で、一つの失敗がチャンスを生む結果となった。ある朝、私は出射したさいに実験室の机の上に蓋を閉め忘れた液晶試料瓶を見つけたのである。「しまった、空気中の水蒸気でシッフ塩基からなる液晶化合物が分解したかもしれない」と思うと同時に「そうだ、あの実験をやってみよう」と液晶の交流駆動の実験を行ったのである。 - 中略 - 交流駆動によるDSM効果発現のためには、液晶材料中に一定量のイオンが必要であることは理論的に予測はできたが、しかし、1gあたり何万円もする高純度の液晶材料にイオン不純物を意図的に添加する「勇気」は新入社員のの私にはできなかったが「失敗」がそれを実行してくれたのである。

プロジェクイトXでは、実行した理由が不明であった交流駆動の実験が、この回想では日常的に行われていたものとなっています。失敗の時期については明確にはわかりませんが10月以降であることにはなります。液晶劣化の理由は不純物の混入ではなく、液晶分子の分解となっています。確かに、当時の液晶は非常に加水分解しやすいシッフ塩基を含んでいるので、起こりうることではあるかと思います。この部分は専門的すぎるので、プロジェクトXでは不純物としたのではないかと思います。また、イオン性不純物があると交流駆動ができることは理論的に予想されていたことになっていますが、特に引用はなく、シャープ内で予想していたかに読める記述となっています。あと、液晶の価格は一瓶数十万円からg単価数万円になっていて、失敗の損失はだいぶ少なくなった印象です。

続いて、2007年の応用物理学会の記事では

このような状況の中で、1971年の晩秋に一つの発明が行われた。それは、酸化還元反応を起こさせにくい交流駆動法の適用と、その駆動法でも良好な表示効果を発生させるためのイオン性有機化合物の意図的な添加であった。このアイデアの基礎となった液晶緩和現象と分子運動については、フランスのde

Gennesらの液晶研究グループにより詳細な理論的検討がなされており、この論文はこの発明の切っかけを与えてくれた。

となっており、電子情報通信学会の回想とは異なり、失敗の話は出て来ません。また、理論的な裏付けについては、OrsayLiquid Crystal Group :M ol.Cryst.& Liq.Cryst.12,251 (1971).という論文が引用されており、公知のものであったことが分かります。発明の時期は晩秋ですので、11月ごろと考えてよいかと思います。る。 Web上では上記の2つ以外に「半導体シニア協会ニュースレーター」の2008年の記事も見つかったのですが、内容は2005年の電子情報学会に類似しているので、省略します。最後に紹介するのは、2013年の「液晶ディスプレイ物語」の回想です。

このような状況の中で一つの論文が目を引いた。フランスのDeGennesをリーダーとするOrsay液晶研究グループが交流駆動でもDSMを起こす液晶分子の運動現象が液晶の導電率や誘電率の異方性に起因した効果により起こりうることを理論的に述べた論文であった。この論文から、電極間を通過するイオンの移動時間より短く、かつ液晶中のイオンによる誘電緩和時間より長い時間に相当する周波数の交流駆動であれば、酸化還元などの電気化学反応を抑制した上で直流駆動時と同等の良好な光散乱効果が得られるはずであるとの確信を得た。-中略- 著者もOrsayグループが提案した条件を再現し液晶を交流駆動してみたいと考えていた。しかし、新入社員の身では1グラム数万円もする高価な高純度液晶にあえてイオン性の不純物を添加するという行動には躊躇し、なかなか実行できない日々が続いてた。このような時に幸運が舞い込んだ。MBBA系統のシッフ塩基系混合液晶の入ったサンプル瓶の蓋が閉め忘れて置いてあったのをある朝に見出し、「これはひょっとすると液晶が加水分解をしてイオン性不純物が増して液晶の導電率を上げてOrsayグループの言う交流駆動の条件を満足しているかもしれない」と考え、早速にこの材料で交流駆動実験を行った。 -中略-この実験結果とその背景となったOrsayグループの理論を部内の定例会議に報告した。

- 中略 -

この発明に基づき更に実用的なDSM-LCD用液晶材料が1971年11月ごろに開発され、電卓事業部に対して表示特性と寿命の両立達成という成果をアピールしてLCDの採用が決定された。

この回想によれば、どの程度の添加量でよいのか等も含めて、理論解析が行われていることになっています。確かに元論文を読むと、添加に適した不純物まで記してあるのです。なお、引用はMoc.

Cryst.ではなく、それより以前に出ていたと思われる速報誌(PRL)となっています。付け加えるなら、1971年11月の時点では、交流駆動だと直流駆動より応答速度が速いというハイルマイヤーらの論文も出ており、そちらも、目を通していた可能性はあると思われます。液晶物語の記述で、もう一つ注目すべきは、11月には、改良版が完成していたことになっていることです。偶発的な失敗から、最適化をするには、それなりの時間が必要です。ですから、もし「失敗」があったとしてもプロジェクトXで記されている11月では遅すぎるので、10月の事であろうと考えられます。

以上がWeb上と書籍で見つかった船田氏による回想です。プロジェクトXと回想の間や回想間でもブレがありますけれども、引用された論文の時期などからすると、1971年秋には、交流駆動が高速で寿命も長く、実現のためにはイオン性不純物の混入が必要であることが公知の事実であったと考えられます。そのような状況下で「失敗」が必要だったのかは不思議なところです。なにしろ、プロジェクトXによれば「ディスカッションでも遠慮なく発言」する人が、きちんとした理論により方向が示されている方策について、会議で話もせずに、数千以上も試した混合液晶の一つとして、不純物を入れたものを試さないのは信じがたいことだからです。ちなみに、液晶セルに入れる液晶は1gよりはるかに少なくて済むので、g単価数万の液晶でも千円程度以下の損失で実験可能です。企業でしたら、失敗しても笑って済ませられる程度の実験ですので、躊躇する理由が思いつかないのです。。

和田と武による記述

船田による回想のみでは、これ以上の話はできませんが、幸いにプロジェクトリーダーだった和田による回想(映像情報メディア学会誌80巻321頁(2006))と、国立科学博物館の「液晶ディスプレイ発展の系統化調査」の一部で、開発の様子が触れられているのを見つけられました。科博の資料は、船田と同期でシャープの初代液晶ディスプレイ開発にも携わった武によるものであす。 両者とも、シャープがRCAの発表に気が付いたのは1968年で、同年中にはRCAを訪問したと記しています。RCAは現地時間で1968年5月28日に液晶ディスプレイの発表をしているが、日本では翌29日の夕刊で、確認できた範囲で日経と読売が報道しています。いずれもブラウン管の代替品になりうることが記載されており、興味をひかないはずのない内容でしょう。この発表を受けて、同年中にシャープの佐々木らはRCAに出向いており、シャープ内での報告会も行われているそうです。和田は回想の中で1969年1月のNHKの放送が刺激になったと記していますので、影響があったのは確かですが、でもシャープが液晶に目を付けたのは放送以前のことであり、プロジェクトXの記述はNHKの役割を誇大にしてしまっています。 武によるとシャープは1969年4月には平面ブラウン管の研究人員を数名割いて電卓用液晶ディスプレイに関する予備研究を開始しています。メンバーが誰かはわかりませんが、この情報の出所は、「生駒篤一、河合良一、武智貞利、桑垣博、山本洋一との面談メモ、2011年5月」となっており、和田に加えて、これらの5人であった公算が高いと思います。武智、桑垣、山本の3人は、プロジェクトXにも登場する人物で、プロジェクトxでは武智と桑垣の前部署に関する記述はないのですが、この流れからすると平面ブラウン管であったと考えるのが自然でしょう。何故前部署を書かなかったかというと、平面ブラウン管が解散した時に、「ただ一人行く先が決まっていなかった山本」という筋立てをぶち壊してしまうからだろうと推測できます。予備研究の結果から問題点は山積しているものの研究を開始することとなり、1970年4月。プロジェクトXの記述よりは半年早く、研究グループが成立します。ただしこの時の人数は3人で、6月に4人加わって7人となり、よく1971年に2名加わり、9名体制となります。1970年9月は、天理研究所への移転はあったかもしれませんが、研究チームとしては変化はないと思います。

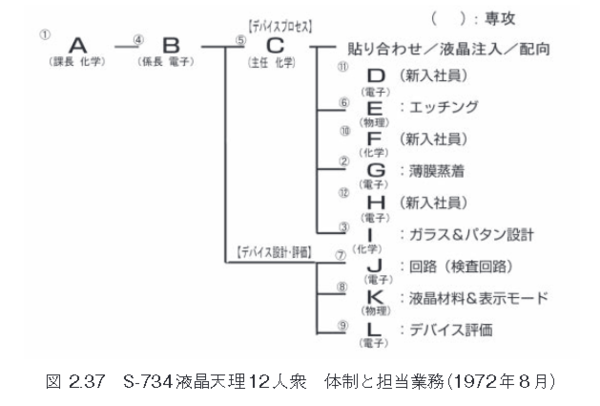

図に武による1972年の研究体制を示します(武宏「液晶ディスプレイ発展の系統化調査」、『国立科学博物館技術の系統化調査報告』国立科学博物館産業技術史資料情報センター編、Vol.8、2015

年、1-108 頁)。新人3人を加えて12名なので、新人でない9人は1971年当時のメンバーであると考えられます。プロジェクトxにある情報などから、メンバーを当てはめていくと、A:和田、B::山本、C:桑垣、E:井波、G:武、I:矢野、J:野々村、K:船田、L:武智であろうと推測されます。ところで、プロジェクトxでは1970年9月のメンバーは和田も入れて8人となっているのですが、上記の図からは7名となり人数があいません。プロジェクトXで名前が挙がっている中の1名については、プロジェクトX内でも仕事の分担が明記されておらず、早い時期に研究チームから転出したのではないかと想像されます。

図の中で船田の役割は「液晶材料&表示モード」ですので、これは、様々な混合液晶の動作特性評価が主な業務になると思います。ですから、イオン不純物を含んだ液晶の交流駆動実験を最初に行ったのは船田で間違いないと思うのですが、それは、蓋を閉め忘れた失敗の延長ではなく、海外の論文の記述に従った実験であったはずであろうと考えています。なお、和田の回想にも、武による開発過程にも船田の応物の回想と同様に、失敗のエピソードは出てきません。

液晶ディスプレイの開発には、液晶以外の様々な技術開発が不可欠です。和田の回想によれば、他に問題となったことに、液晶の配向技術、セル厚のコントロール、封止、透明電極などがあります。液晶の配向技術は、現在でこそ水平配向も垂直配向もポリイミド系の配向膜が使われているかと思いますが、当時は技術が手探りの状態で、100種類以上の物質を検討されたそうです。セル厚も応答速度や表示ムラに関係するので、ガラスの平面性も含めて検討が必要だったでしょうし、封止技術も水分に弱い液晶材料を使っていたので開発が困難だったことだろうと思います。そして、透明電極は、実に、透明ディスプレイに適したインジウム酸化物を使った透明電極が1969年に大阪工業試験所で発明されており、シャープもそれを導入しています。それ以前の透明電極としては、酸化スズが知られていますが、導電性があまりよくないことや、エッチングでパターンを作りにくいなどの問題があり、大工試の発明無くして液晶ディスプレイの開発は困難だったろうと思います。その一方で、完全に確立した技術ではないので、いろいろと苦労があったことだろうと思います。

ところで、何故実験は10月に行われたのでしょうか。確認できた範囲でオルセーグループの論文はその年の6月には某大学図書館に入っていたことが確認されています。それに気が付いていれば、10月を待たずにイオン性不純物を使う実験を行っていてもおかしくはありません。しかし、プロジェクトXによれば、71年夏には解決策は見いだせずに、壁にぶち当たっていました。この記述が正しいなら、夏ごろにはシャープでは、論文の存在に気が付いていなかったと推定されるわけです。では、どのタイミングで、いつ頃にどのような経路で論文に気が付いたのでしょうか。ここまで以上に勝手な推測を記すなら、その年の秋の学会である可能性が考えられます。液晶関連の発表がありそうな学会としては、化学会、物理学会、応用物理学会等が考えられます。化学会のプログラムはわからないのだけれど、物理学会と応用物理学会についてはプログラムが確認でき、物理学会で6件、応用物理学会で9件の発表がありました。それぞれの学会の期間と会場は化学系学協会連合研究発表会合同大会が10月11日から14日に東大駒場で、物理学会が第26回年会9月30日から10月3日、会場は北海道大学教養部で応用物理学会が11月1日から3日、会場は大阪大学でした。化学会のプログラムは確認できませんでしたが、それから4年後の1975年には、日本化学会第33秋季年会、連合討論会合同大会として、第1回液晶討論会が開催されていますので、それ以前にも、それなりの数の液晶関連の発表があったと想像できます。これら、3つの学会で応用物理学会は時期が遅すぎるので、候補から除外されると思います。残る物理学会か化学会でオルセーグループに関する情報を入手した可能性はあり得るかと思います。何しろ、物理学会の講演タイトルには、「ネマチック液晶の電気的光学的性質 II」とか、「Nematic液晶への電荷注入」といったものも存在しているのです。これらは大学の研究者による発表で、彼らは当時の最新の論文も入手して読んでいただろうと思います。

ここまで、シャープの液晶開発に関する話題を取り上げてきましたが、その当時にはシャープ以外の多くの企業も液晶ディスプレイの開発を行っていました。たとえば、週刊現代の1970年10月6日号には 「いま一流各社が暗闘を続ける"液晶"開発戦争」という記事があり、液晶に目をつけていたのはシャープだけではないことが分かります。実際、その後の主流となったTN型の液晶ディスプレイを始めて商品化したのは、他の会社でした。他の会社にも、いろいろと開発裏話はあったはずで、あるメーカーの方からは、研究当初は調合品の液晶の特性がロッドごとにバラバラで大変だったとか、ダイナミックスキャッタリング型ディスプレイの製造ラインを作りかけていたのだけれど、TN型の方に転換することになって、ライン製造をやめて作り直したといった話を伺ったことがあります。シャープ以外の話も、興味深いものが、たくさん眠っているだろうと思うしだいです。

|