���J�����̎��t��

�@

�ʐ^��r�f�I�B�e�p�̃J�����͌��������[�J�[����̔�����Ă��܂����A���Ȋw�@�탁�[�J�[������������p���߂炪�̔�����Ă��܂��B�����̐��i�́A���ꂼ��ɓ���������܂����A�Ƃ肠�����A���ʂɎʐ^��r�f�I�B�e���o����悢�̂ł�����A�����p�̃f�W�^���J���������t����Ƃ������@������܂��B�ŋ߂̖����p�f�W�^���J�����́A�ʐ^�����łȂ��SK�r�f�I�����ʂɎB�e�ł��܂����A�^�C�����v�X�@�\��A���{���x�ł����X���[���[�V�������\�ŁA�p�r�ɂ���ẮA��p�̃J���������D��Ă���A�܂����i�������͂���܂���B�ȉ��A�����p�f�W�^���J�����̌������ւ̎��t����@�ƒ��ӓ_���L���܂��B

2�̎B�e��@

�@�������̉摜�B�e��@�ɂ́A�R�����[�g�@�ƒ��œ_�@������܂��B�R�����[�g�@�́A�ڎ��ώ@���ł����ԂŁA�ڂ̈ʒu�ɃJ������u���ĉ摜�B�e������@�ł��B���ẮA�R�����[�g�@�ɓK�����J���������Ȃ������̂ł����A���݂ł̓X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�̃J�������g���A�ȒP�Ɏ��p�I�ȉ摜�B�e���\�ł��B���œ_�@�́A�Ε������Y�ɂ��������`�������ʒu�ɃJ�����̎B���f�q��ݒu���A���ڌ��������摜�����̂܂܋L�^������̂ł��B�Ε������Y�̑��ڌ�������ꍇ�ƁA�r���œ��e�����Y�����āA���������g��/�k�������L�^����ꍇ������܂��B�����p�f�W�^���J�����̔\�͂����������̂͒��œ_�@�ł��̂ŁA�����ł́A������ɂ��Ęb��i�߂邱�Ƃɂ��܂��B

�������ւ̃J�����̎��t��

�@�������ɖ����p�f�W�^���J���������t�����ȕ��@�͎���2�ʂ�ł��B�܂��A���g���̃V�X�e���ɓK�������t�B�����ʐ^�B�e���j�b�g������A���̃��j�b�g���A���Ă�1��t�ɐڑ�����^�C�v�̂��̂ł�����A�}�E���g�ϊ��A�_�v�^�[��ʂ��āA�����̃��[�J�[�̃t���T�C�Y�~���[���X�J���������t�����܂��B�j�R���̏ꍇ�ł�����A�ʐ^�B�e���j�b�g�̃J�����������O������̂́A�j�R��F�}�E���g�ł��̂ŁA�}�E���g�A�_�v�^�[����āA�j�R���ł��\�j�[�ł��L���m���ł��p�i�\�j�b�N�ł����D���ȃ~���[���X�J�������ł��܂��B�t�B�����B�e���j�b�g�ɂ̓V���b�^�[�����Ă��āA���H���ӂ����ł��܂��̂ŁA�������ăV���b�^�[�����O���āA�P�Ȃ铛�Ƃ��Ă��܂��̂����i�߂ł��B�I�����p�X�̏ꍇ��OM�V�X�e���̃J�����A�_�v�^�[������̂ŁA��������t����A���Ƃ́A�}�E���g�A�_�v�^�[����āA��L�̗l�X�ȃ��[�J�[�̃J���������t������悤�ɂȂ�܂��B

�@�ŋ߂̌������́A�t�B�����ł̎B�e�����Ȃ��Ȃ������߁A�t�B�����B�e���j�b�g�����݂����A�j�R��F��I�����p�XOM�}�E���g���t�����Ȃ��Ȃ��Ă���悤�ł��B�K���Ȃ��ƂɁA���̑����C�}�E���g�A�_�v�^�͂ǂ���̃��[�J�[�ɂ����݂��Ă��܂��BC�}�E���g�A�_�v�^�ɂ́A�f�ʂ��Ń����Y�������Ă��Ȃ����̂̂ق��ɁA�k�����w�n�����������̂�����܂����A���肷�ׂ��͑f�ʂ��̃A�_�v�^�[�ł��B����C�}�E���g�����ɁAC-��4/3�A�_�v�^�[��g�ݍ��킹��A��4/3�K�i�̃p�i�\�j�b�N��OM�V�X�e���̃J�����������ł��܂��B�����I�ɂ́A����ȊO�̃\�j�[��j�R���������ł��܂����A��q���闝�R�ɂ�肨�i�߂͒v���܂���B

�@���œ_�@�̃o���G�[�V�����I�Ȃ��̂Ƃ��āA�ڎ��ώ@�̐ڊ���Y�̑���ɁA�J�����������ł���B�e�p�A�C�s�[�X�����āA�@�B�e����V�X�e��������܂��B�ȕւł͂���܂����AC�}�E���g�����4/3�̐ڑ����ł���̂ŁA���Ăقǂ̖��͂͂Ȃ��Ȃ����ƍl���Ă��܂��B

�@������̕��@�Ŏ��t����ɂ��Ă��A�ڎ��ώ@�ƃJ�����̃s���g�ʒu����v����悤�ɂ��Ă��������B�ڎ��ώ@�Ƒ傫���s���g�������悤���ƁA���쐫����������łȂ��A�B�e�摜���x�X�g�ł͂Ȃ��댯��������܂��B

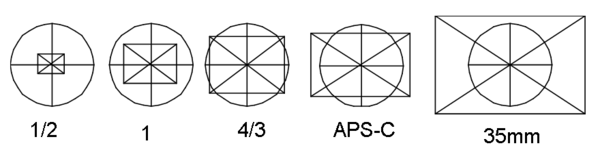

�C���[�W�T�[�N���ƎB���f�q�T�C�Y

�@�������Ε������Y�ɂ���ē�����ǍD�ȑ��̃T�C�Y(�C���[�W�T�[�N��)�͒��a22 mm�`26

mm���x�ł��B�t�B������B���f�q�̑Ίp�������C���[�W�T�[�N�����傫���ƁA����ꂽ�摜�̎��ӕ��͉掿������������A�܂������ʂ�Ȃ�������ƂȂ��Ă��܂��܂��B���̂��߁A�Ε������Y�̑��ڎB���ʂɌ�������̂ł͂Ȃ��A���e�����Y�ɂ�葜���g�債�āA�C���[�W�T�[�N�����Ίp�����ȏ�Ɋg�傷��K�v������܂��B

�@�B���f�q�̑Ίp�������C���[�W�T�[�N�����Z���ꍇ�́A��ʑS�̂̉掿�͒S�ۂ���܂����A�Ίp�������O���̕����͋L�^�ł��܂���̂ŁA�ڎ��ώ@�ɔ�ׂċ����͈͂����L�^�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B���̂��߁A�Ε������Y���ڌ�������̂ł͂Ȃ��A���e�����Y�ɂ��C���[�W�T�[�N�����B���f�q�̑Ίp�������x�ɏk�����邱�Ƃ��]�܂�܂��B

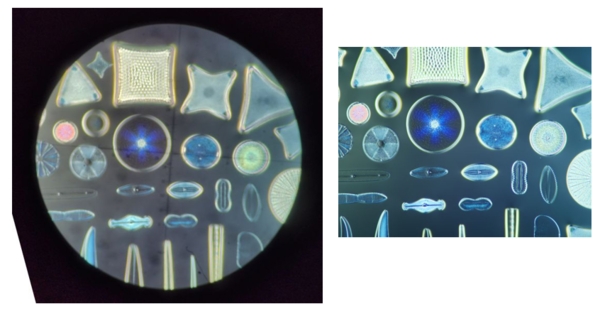

�@�}�Ɏ������̂́A���a20mm�̉~�ƁA1/2�C���`�A�P�C���`�A��4/3�AAPS-C�A35�oFull�̎B���f�q�T�C�Y�ł��B�~�̑傫���͒ʏ�̌������̎���͈͑����ł��B�}���番����悤�ɁA���œ_�̏ꍇ�ɎB���f�q��1/2�C���`���Ɩڎ��ώ@�̈�̂����ꕔ�����B�e�ł��܂���B�P�C���`�͂����Ԃ܂Ƃ��ŁA��4/3���ƈꕔ����O���f�荞�ނ��A���̒��x�Ȃ�A�ς��╨�����Y�̃C���[�W�T�[�N���i22mm�j�ɂقڎ��܂�̂ŁA�掿�͖��Ȃ��ł��傤(����́A���[�U�[���̃Z���t�ŃI�����p�X��4/3�p�̐ڑ����j�b�g���o�������́A�����Y��g�ݍ����1.2�{�Ƃ��ăC���[�W�T�[�N�����Ɏ��܂�悤�ɂ��Ă��܂����B)�BAPS-C�ɂȂ�ƁA��ʂ̎��ӂ̉掿�͗�����Â��Ȃ����肷��Ǝv���܂����A35mm�t���T�C�Y���ƊO�ʂ̒��������������p�ł������ɂ���܂���B�Q�l�܂łɁA����������ڎ��i�R�����[�g�@�j�ƃ�4/3�ŎB�e�����摜����ׂĎ����܂��B

�@�t�B��������̎ʐ^�����ɂ�2�{����5�{���x�̊g�哊�e�����Y������܂����B2�{�̊g�僌���Y���g���A35�o�t���T�C�Y�S�̂ɂ킽���ėǍD�ȉ摜���A�ڎ��ώ@�ɕC�G����͈͂ŎB���\�ł��B�t�ɁA2�{���e�����Y�ƃ�4/3�̑g�ݍ��킹�ł́A�ڎ��ώ@��1/4���x�ȉ������B�e�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

�@���L�̕\�ɁA�������̎�ނ̎B���f�q�̑傫���ƁA�C���[�W�T�[�N����22mm��26.5mm�ɑ���Ίp���̔䗦�������܂��B���Ƃ��A�^�����ʋL����C��1�C���`�̎B���f�q�́A�Ίp������15.9mm�ł��̂ŁA�C���[�W�T�[�N����22mm�̑Ε������Y���g���ꍇ�ɂ́A0.73�{�܂ŏk�����邱�Ƃ��ł��܂��i���̔{���ł͌������̌����ƎB���f�q�̒��������m�Ɉ�v���Ă���K�v������܂��̂ŁA�����I�ɂ͂��������{�������������悢�ł��傤�B�j�B���̒l�ȉ��̔{���ł͉�ʂ̎l���̉掿���ቺ������A�Â��Ȃ��Ă��܂��܂��B

�@���������[�J�[�̃J�^���O������ƁA�l�X�Ȕ{����C�}�E���g�A�_�v�^�[���p�ӂ���Ă��܂��BC�}�E���g�̃J���������t����ꍇ�́A�J�����̎B���f�q�T�C�Y�����ƂɃA�_�v�^�{�����߂�Ƃ悢�ł��傤�B�����A�A�_�v�^�ɂ��C���[�W�T�[�N��������̂ŁA���ꂪ�B���f�q���J�o�[���Ă��邩�͒��ӂ���K�v������܂��B�Ⴆ�j�R���̓��{C�}�E���g���e�����Y�̓C���[�W�T�[�N����16mm�̂��߁A��4/3�Ƒg�ݍ��킹��ƁA���S�����̃�16mm�̉~�������f��܂���i���e�����Y���g�킸�����e����ΑS�ʂɎʂ�܂��B�j�B

| �^�����ʋL�� |

�B���f�q |

������(mm) |

������

(mm) |

�Ίp��

(mm) |

�A�X�y�N�g�� |

22.0�� |

26.5�� |

| �b |

�P |

12.8 |

9.6 |

15.9 |

4:3 |

0.73 |

0.60 |

| |

�P |

13.2 |

8.8 |

15.9 |

3:2 |

0.73 |

0.60 |

| �@ |

1/1.2 |

10.72 |

8.084 |

13.4 |

4:3 |

0.61 |

0.51 |

| H |

2/3 |

8.8 |

6.6 |

11.0 |

4:3 |

0.5 |

0.42 |

| �@ |

1/1.8 |

7.2 |

5.4 |

9.04 |

4:3 |

0.41 |

0.34 |

| D,S |

1/2 |

6.4 |

4.8 |

8.0 |

4:3 |

0.36 |

0.3 |

| �@ |

1/2.7 |

5.3 |

4 |

6.67 |

4:3 |

0.3 |

0.25 |

| Y.T |

1/3 |

4.8 |

3.6 |

6.0 |

4:3 |

0.27 |

0.23 |

| Q |

1/4 |

3.6 |

2.7 |

4.5 |

4:3 |

0.2 |

0.17 |

| Four Thirds�i��4/3) |

4/3 |

18 |

13.5 |

22.5 |

4:3 |

1.02 |

0.85 |

| �`�o�r���i�c�P�j |

APS�T�C�Y |

23.7 |

15.6 |

28.4 |

1.52�@(3:2) |

1.3 |

1.07 |

| 35mm |

���C�J�� |

36.0 |

24.0 |

43.3 |

3:2 |

1.97 |

1.63 |

�\�F�e��B���f�q�T�C�Y�ƕW���I�C���[�W�T�C�N���ɑ���䗦

�@

�@���݂̃����Y�����������p�~���[���X�̃t�H�[�}�b�g�́A�����钆����`����35mm�AAPS-C�A��4/3��3��ނł�(���Ă�1�C���`�̃j�R���P�Ƃ����I�������������̂ł����A�c�O�Ȃ���V�i�͓���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B)�A�����悭�L���͈͂��B�e����ɂ́A��4/3�Ȃ�A�قړ��{�AAPS-C��1.3�{�A35mm��2�{���x�̊g�嗦�ƂȂ�܂����A�g�哊�e�����Y��2�{�ȏ�̕�������������Ȃ��̂ŁA�J�����̑I������35mm����4/3�ƂȂ�܂��B

�@��4/3���ƁA�r���ɓ��e�����Y������K�v���Ȃ��̂ŁA���̕��A�摜�ɃS�~�����荞�ރ��X�N������܂��i���e�����Y�ɂ����S�~�͌��\�f�荞�݂܂��j�B��4/3��35mm�ɔ�ׂĎB���f�q�̖ʐς�1/4���x�Ȃ̂ŁA������f���ł������f�T�C�Y��1/4�ɂȂ�A�����x�ϐ��������͂Ȃ�܂��B�������A�������B�e�̏ꍇ��35mm�̏ꍇ��2�{�̊g�僌���Y���g���Ă���Ȃ�A�摜�͌���4�{�̖ʐςɊg�傳��Ă���A�P�ʖʐϓ�����̌��ʂ�1/4�ɒቺ���Ă���̂ŁA��4/3�̍����x�ϐ��̕s���v�͂��Ȃ�ł�������Ă��邾�낤�Ǝv���܂��B

�@���ۂɃ�4/3�J�������������Ɏ��t�����l�q�����������܂��B

�@�����̎ʐ^�̃J�����ƌ������̊ԂɌ�������������̓j�R��������C�}�E���g�_�C���N�g�A�_�v�^�ł��BC�}�E���g�̓t�����W�o�b�N�i���t���ʂ���B���ʂ܂ł̒����j��17.526mm�ł���̂ɑ��ă�4/3��19.25mm����A���ʂɍl����A�ϊ��A�_�v�^�[�͑��݂ł��Ȃ��̂ł����AC�}�E���g�̕������a�����Ȃ菬�������Ƃ𗘗p���Ē��ɌE�ނ悤�Ȍ`�Œ��������킹�Ă���悤�ł��B���ڂ݂�C�}�E���g�A�_�v�^�[�̕��������Ă��Ȃ����s���͂���̂ł����A�ڎ��Ƃقڃs���g�͂����Ă���̂ŁA�܂��A���v�����ł��B

�@�E�͎��ۂɎg�p���Ă���l�q�ł��B��둤�̃��j�^�[�̓J��������HDMI�Ń_�C���N�g�ɉf���o���Ă���摜�łSK�o�͂ł��B��O��PC��ł̓R���g���[���\�t�g�������Ă��āAPC��ł��摜���ʂ��Ă��܂����A�g�呀��Ȃǂ����邽�߂ŁA���̕K�v���Ȃ���A����̃f�C�X�v���C�����ŏ\���ł��B

�@��4/3�̃~���[���X�J�����́A�p�i�\�j�b�N��OM�V�X�e������̔�����Ă��܂��B���ꂼ��A�����@�킠��܂����APC����ڑ����đ���ł��A���̏��PC�ɁiUSB)�]���ł���@���I�ԂƂ悢�ł��傤�B

�@�p�i�\�j�b�N��OM�V�X�e�����ׂ�Ɓi����������@��ł����j�AOM�V�X�e���̕�������\�t�g�̎g������͂悢����A�B�e�����O�����j�^�[�ɏo�͂ł���̂̓p�i�\�j�b�N�݂̂Ȃ̂ŁA�ʏ�̓p�i�\�j�b�N�@����g�p���Ă��܂��B

�@���ẮA�������r�f�I�J��������̉摜�͉𑜓x���Ⴍ�A�ڎ��ώ@�̕����ו��܂ł悭�����Ă����̂ł����A�SK�𑜓x�Ŗڎ��ɕC�G����͈͂�������̂́A���ɖڂ̐�����������g�Ƃ��Ă͂��肪�������Ƃł��B�܂��A�ڎ��ł͈Â��Ċώ@������ȏł��A��ʏ�ł͂��Ȃ薾�邭�͂�����ƌ��邱�Ƃ��ł���ꍇ�����肨���߂ł��B

|