微小OPD試料の観察

多くの液晶物質の複屈折は0.1程度以上あるので、セル厚が数ミクロンあれば、OPDも数百nmとなり、偏光顕微鏡観察には十分なコントラストが生じます。しかし、薄く分子が顕微鏡の光軸に平行に近いと、OPDは数十nm以下となり、暗く観察しにくくなってしまいます。

微小OPD試料の観察には昔から鋭敏色板が用いられています。鋭敏色板はOPDが530 nm程度の位相差板で、偏光色は赤紫色です。鋭敏色板にOPDが数十

nm程度の試料が重なると、色調が加算的な重なりでは青色に、減算的な重なりでは黄色に変化するので、微小OPD部分も、視認性よく確認できるとされています。

鋭敏色板を用いる方法は書籍等で紹介されていますが、標準的な手法以外も含めて、微小OPD試料の観察方法を取り上げます。

鋭敏色板

手元にある鋭敏色板のOPD値は530

nmです。位相差板の重ね合わせによる色調変化は、元の位相差板のOPD値によらず生じますが、ベースとなる位相差板のOPDが530

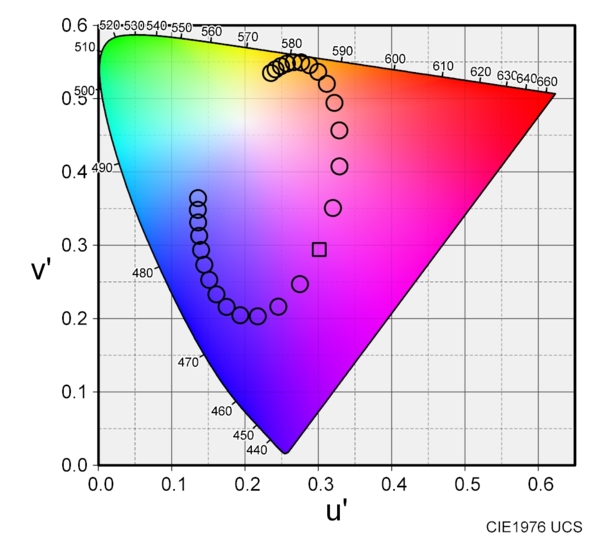

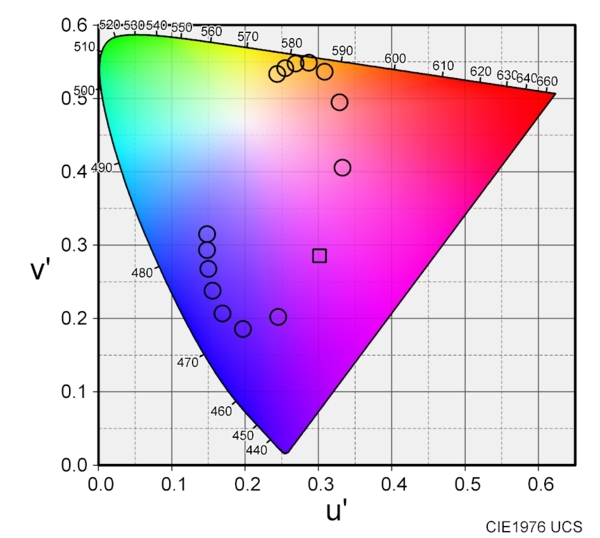

nm付近の場合が、小位相差の加算/減算により生じる色味変化を感度よく認識できるとされています。実際、元の位相差板のOPD値が530nmとほかのOPD値での色味変化を計算して、色度図上に示したのが図1のようになります。この計算にはD65光源(昼光)スペクトルを用いています。

図の〇と□はOPD値が400 nm〜660 nmでの色座標値を10nm刻みでプロットしたもので、OPDが530 nmのマーカーを□にしています。色度図で色味変化が確認できる色差は均一ではなく、分布がありますので、この図からのみ判断するのには多少の問題はありますが、OPD値が530

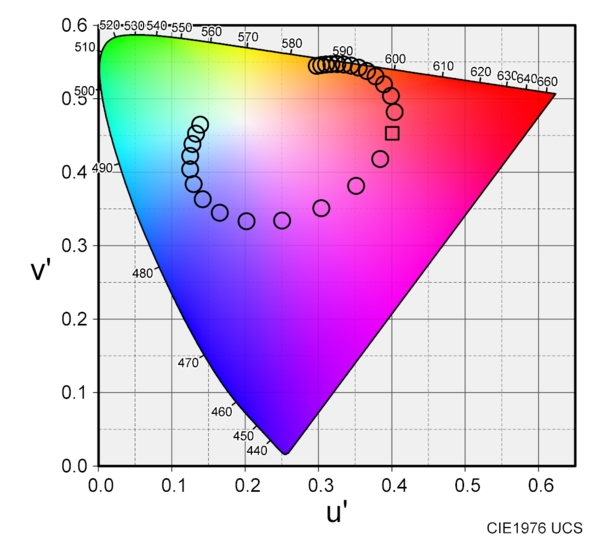

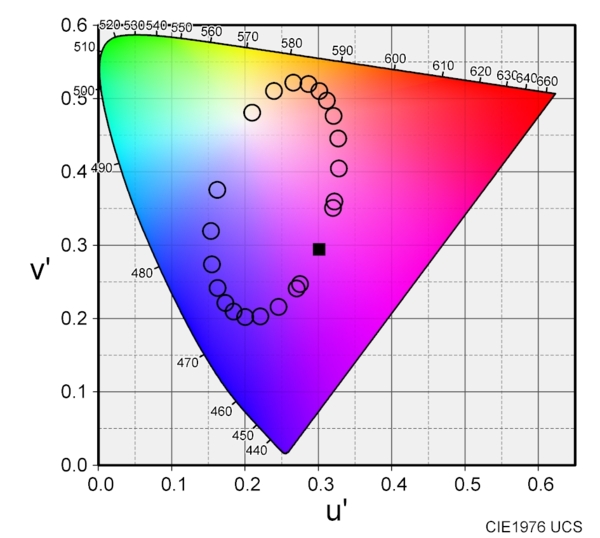

nmかそれより多少小さい(色度図上で上側)とOPD変化に対する色座標値の変化が大きい(すなわち色分別の感度が高い)ことが確認できます。 鋭敏色板のOPD値は、かつては570 nm程度が用いられていました。図1をの計算は上に記したように、D65光源下のものですが、A光源(電球光)を用いると、図2のようになります。

こちらでは、530 nmではなく、OPD値がより大きな570 nm付近の方が感度が高くなっています。 実際、「鋭敏色の感度測定:清水嘉重郎 応用物理25巻217頁(1956)」では、色温度が2827Kで近似的にCIE-A光源とみなせる映写用タングステンランプで測定を行っており、OPD値として585nm付近がもっとも感度が高いことが報告されています。

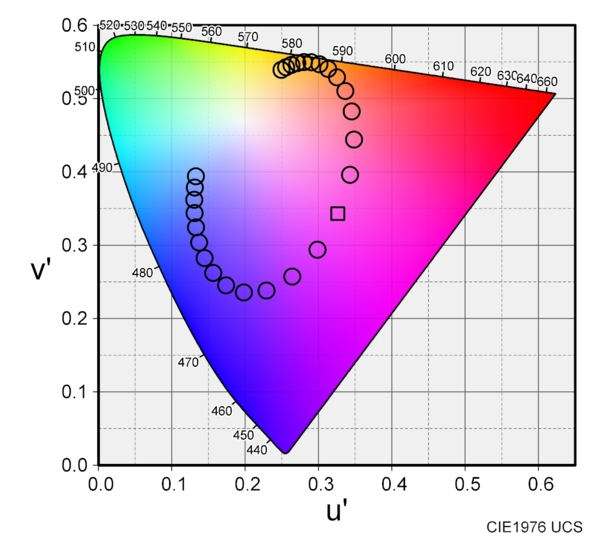

CIE-A光源とD65光源の間にとなるD50光源での計算結果を示します。この場合には、見た目的にも、OPDが530 nmの時が、OPD変化に対する色座標値の変化がもっとも大きくなっているようです。

顕微鏡の光源としては、タングステンランプが色温度補正フィルターなしに使われていました。CIE-A光源は色温度が2855Kのタングステン電球のものですから、タングステンランプをそのまま光源としていた時代には、鋭敏色板のOPD値を570

nmと設定するのが妥当だったわけです。顕微鏡写真がカラーフィルムで撮影されるようになると、一般のカラーフィルムは昼光色照明が前提なので、色温度調整フィルターをかけて照明光を昼光色とするようになり、鋭敏色板のOPD値を変更する必要が生じたのだろうと思います。この転換は1950年代に生じていて、久保田廣らにより、昼光色を光源として用いた場合には570nmより530nmの方が識別がよいことが指摘され、530nmへと転換したようです。

画像記録がフィルムからデジタルになって、デジタルカメラの色温度設定を電球色に設定すれば、ハロゲンタングステン光源の偏光顕微鏡でも、色温度変換フィルターなしにカラー撮影が可能となりました。色温度変換フィルターは光量ロスを伴うので、フィルターなしとする利点はあります。でも、目視観察で鋭敏色板を用いる時には、色温度変換フィルターをいれておかないと、鋭敏色の感度が悪くなっていることを認識する必要があります。

超鋭敏色板(260nmの鋭敏色板)

鋭敏色板の識別感度をおおよそ2倍に向上する手法として久保田廣により提案されたのが、OPDが265 nmの位相差板を用いる超鋭敏色板の手法です(H.

Kubota、J. Opt. Soc. Am., 41、537(1951)、応用物理20、290(1951))。OPD値265 nmは通常の鋭敏色板のOPD値の半分です。この位相差板をクロスニコル間に入れても、ほとんど着色のない白色にしかなりません。この状態で、微小OPDの試料を重ねても、明暗が多少は変化するのでしょうが、差異を認識することはできないと思います。

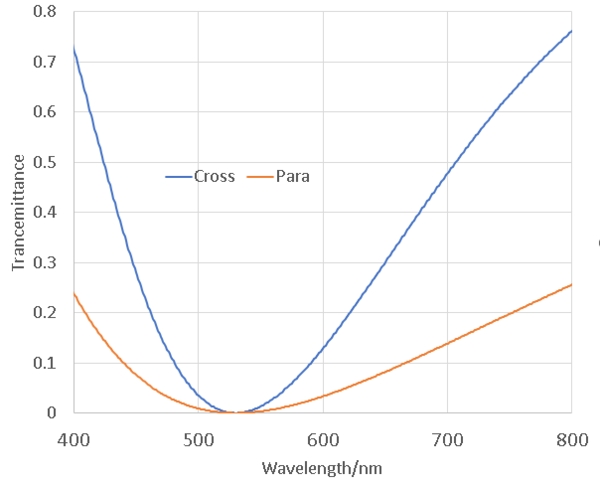

久保田の提案は偏光子をクロスではなく平行に設定することです。平行ニコル下の微小複屈折試料は、低コントラストの白色で、複屈折の有無の確認などは不可能です。しかし、265nmの位相差板を45度方向で挿入すると、背景はクロスニコルに鋭敏色板を組み合わせたのとほぼ同じ色調になります。図4に、クロスニコルに530nmの鋭敏色板をいれた場合と、パラニコルに256nmの位相差板をいれた場合の透過スペクトルを示します。両者とも、光が透過しなくなる波長は同じです。

この状態で、OPD値が10 nmの位相差板を重ねることを考えます。クロスニコルの場合は、消光する波長が10 nmだけシフトします。それに対してパラニコルの場合は、位相差板の倍の波長が消光位地になっているので、265nmから10nmずれると、消光位置が530nmから20nmずれることになります。シフト量は2倍となっています。確かに、2倍の感度の手法となっています。

図5に超鋭敏色法の色座標変化を示します。

通常の鋭敏色板と同様に、基準となるOPDに対して10nmずつOPDを増減したときの色座標変化をプロットしたものです。座標変化は通常の鋭敏色板に比べて倍程度になっています。

超鋭敏色法のためにはOPD265nmの位相差板が必要になります。正確に265nmの位相差板を入手するには特注する必要がある気がしますが、266nmの位相差板なら、市販品を容易に見つけることができます。この波長は、波長1.064μmのYAGレーザーの波長の1/4波長にあたっており、YAGレーザーのλ/4板、もしくはYAGレーザーの倍波である532nmλ/2板として市販されているのです。偏光顕微鏡の位相差板用のスロットには差し込めませんが、コンデンサの上に置くなどで対応できます。

通常の鋭敏色板と超鋭敏色板で見た目でどの程度変化するかを鋭敏色板をいれない画像と合わせて下に示します。

図:鋭敏色板をいれる前の画像

図:通常の鋭敏色板の画像

図:通常の鋭敏色板の画像

図:超鋭敏色板による画像。

図:超鋭敏色板による画像。

鋭敏色板の画像と超鋭敏色板の画像を比較すると、確かに超鋭敏色板の方が、色味変化が大きくはっきりと変化が観察できています。

小角度で鋭敏色板を用いる手法

鋭敏色板の軸方位は偏光子に対して45度になるように設定されています。しかし、Newtonらにより鋭敏色板の軸方位を偏光子に対して10度以下にすると、微小OPD試料を感度良く観察できることが報告されています[R.

H. Newton, J. P. Haffegee and M. W. Ho, Polarized light microscopy for

weakly birefringent biological specimens, J. Microscopy, 180, P127(1995).]。

偏光顕微鏡の位相差板スロットは偏光子の軸から45度方向にセットされています。スロット差込口には回転機構がありませんので、偏光子と検光子を本来の角度から回転して設定する必要があります。

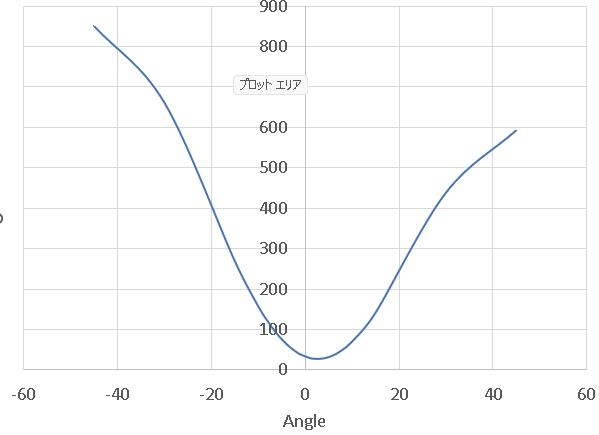

この方法について、色座標値の計算を行ってみると、同じ位相差変化に対して、偏光子と位相差板の間の角度が小さいほど色座標値の変化が大きくなることが確認できます。図は■が45度方向に鋭敏色板をいれたときの色座標値、〇は、OPD10nmの試料をいれて、位相差板の角度を変えていった時の色座標の変化です。位相差板の角度は45、30、15、10、7.5、6、5、……1と動かしています。角度が45度から30度にしても感度はほぼ変わりませんが15度にすると、超鋭敏触法とほぼ同等の感度となり、それより小さな角度では、さらに感度がよくなります。

しかしながら、偏光子と位相差板の軸の角度が近いと透過綱領は少なく、像が暗くなって観察が困難になります。明るさの指標の角度依存性を図に示します。

超鋭敏色法より感度がよくなる15度以下では、鋭敏色板を45度で挿入した場合の1/3程度以下の明るさとなっています。この図は試料のOPDが10nmとして作成したものですが、試料のOPDがより小さい場合には、さらに暗くなってしまい、目視での色確認が困難になります。

鋭敏色板を偏光子に対して、7度、5度、2度でいれた場合の画像を次に示します。試料は上記の鋭敏色/超鋭敏色板と同じものです。

図:位相差板角度7度

図:位相差板角度5度

図:位相差板角度2度

写真ではいずれも、鋭敏色/超鋭敏色よりコントラストが上がっていますが、目視観察では暗くてよくわかりません。感度を調整した撮像素子からの画像で観察する必要があります。

微小複屈折位相差板の重ね合わせ

ビデオエンハンス

|