ezSpectra 815V

楢ノ木技研さんから販売されているezSpectra 815V(以下ezSpectraと記します)は可視領域をカバーする分光器です。ezSpectraはコンピュータとUSBで接続して用いる製品で、Windows7、8.1、10で作動します。ソフトウエアは楢ノ木技研さんのWebからダウンロード出来ますので、手元に上記のコンピュータがあれば、あとは接続に使うUSBケーブルさえ用意すれば分光測定が出来ます。

ezSpectraの最大の特徴は、4.7万円という価格です。普通の感覚からは、見た目の割には安くはない商品ですが、分光器を扱ったことがある人間からみると、破格の安さと感じられる価格です。なにしろ、これまでのUSB接続分光器は、値段は10倍程度で、性能的には勝っているとはいえ、個人では手が届きにくいものでした。その点ezSpectraは、デジタル一眼レフを買う程度の思い切りで購入できます。随分と敷居が下がったものだと感じずにはいられません。

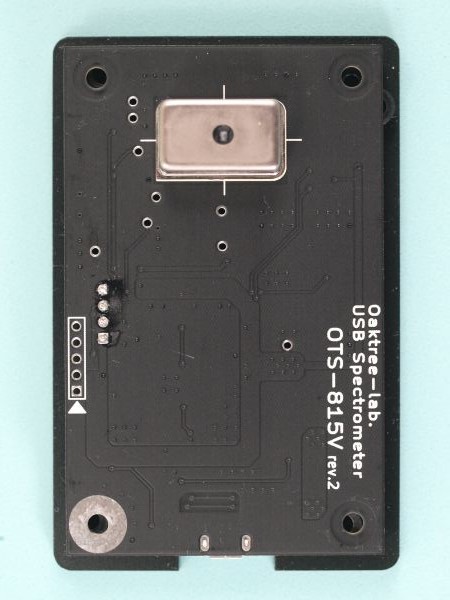

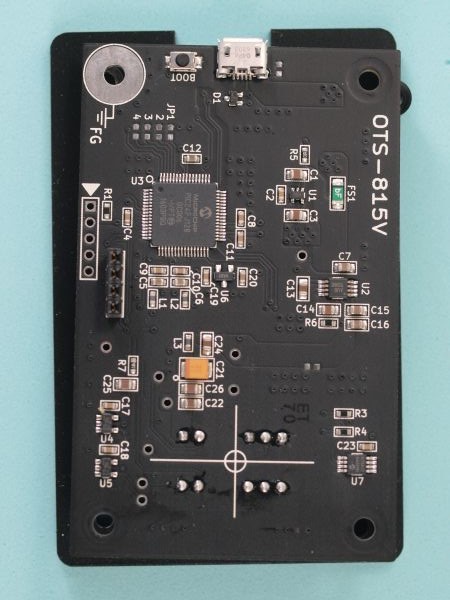

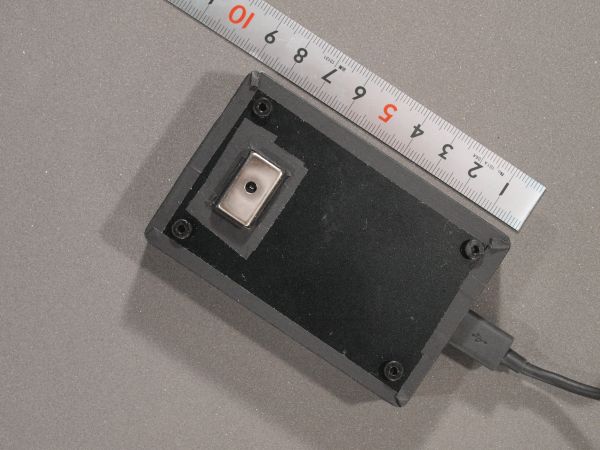

ezSpectraは基板上に実装されたむき出しの状態で販売されています。左側が表面で、上の銀色の部分が分光ユニット、銀色の真中の部分が受光部です。受光部の窓はガラスで封じられていますので、内部に埃等が侵入する心配はありません。黒い窓の中にはスリットが見えます。

ezSpectraをむき出しの状態で使っていて基板裏側の回路が導体に接したりすると破損する危険性があります。自分でケースを作っても良いのですが、あと1200円出すと楢ノ木技研さんの簡易ケースが入手できるので、本体と一緒にかにケースを手に入れる方が良いでしょう。

簡易ケースは2枚のプラスチック板でezSpectraを挟み込む構造です。ただし、側面は覆いませんので、横から見るとすかすかです。そこで、側面に適当なテープを貼って塞いでいます。

基本性能

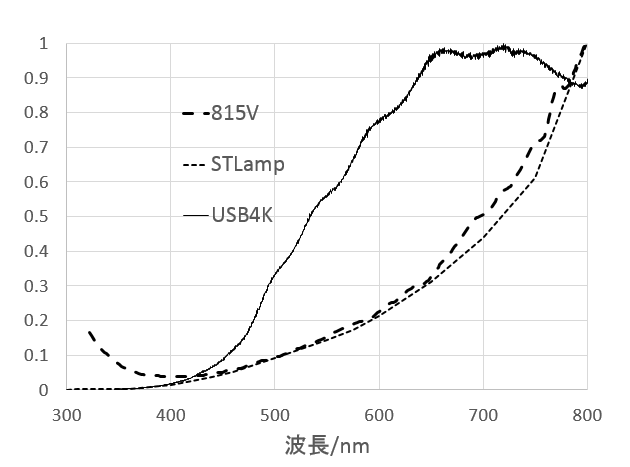

p> 表1にezSpectraの基本性能を示します。露光時間以外のスペックは分光ユニットによって定まっています。参考までに、10倍程度の価格がするUSB4000という商品の性能も併せて表記します。

| 項目 |

ezSpectra |

USB4000 |

| 素子数 |

256 |

3648 |

| 分解能(nm) |

15 |

1.5 |

| 波長範囲(nm) |

340-780 |

200-800 |

| 露光時間(秒) |

0.01-10 |

0.0038-10 |

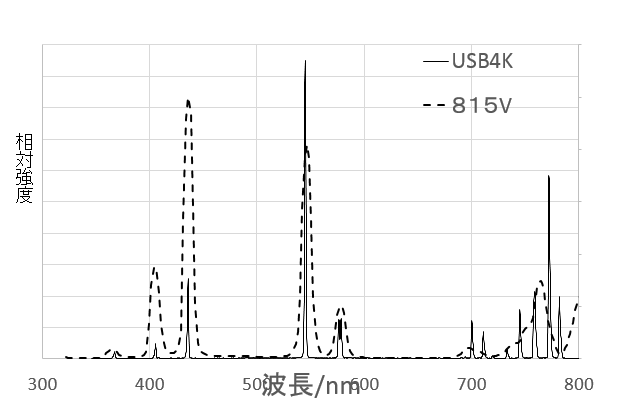

素子数は1/10程度で、分解能も1桁悪いわけで、殺菌灯を光源として、輝線スペクトルの測定を行ってみると、確かに歴然とした差はあります。

USB4Kでは、きれいな線スペクトルに見えているのが、ezSpectraではなだらかに広がった発光体に見えてしまっています。ezSpectraはナトリウムのD線を見るような用途には適していません。

しかし、日常的な光源で、このように線スペクトルであるものは、あまり多くはありません。LEDや蛍光灯を測定してみると、差はあまり目立ちません。ezSpectraは素子数も低く分解能も悪いのですが、日常的な連続光源の測定では、USB4000にひけを取らないデータが得られます。

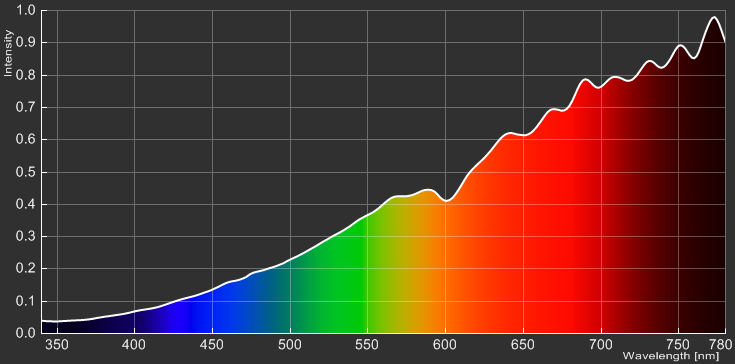

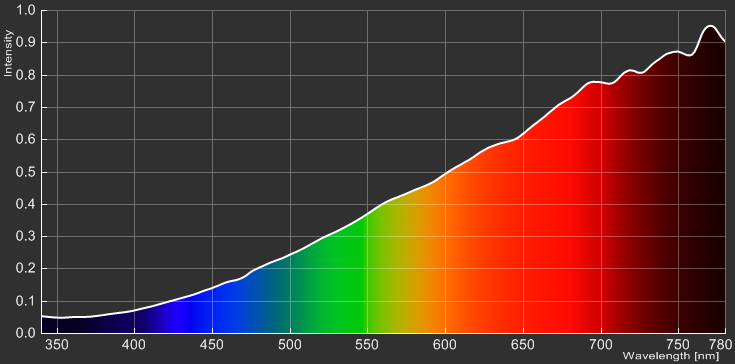

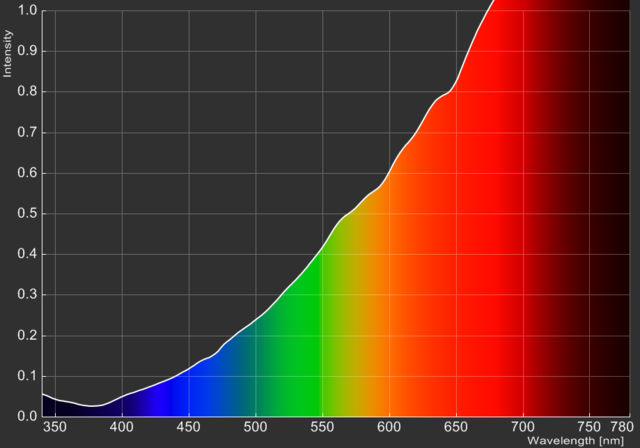

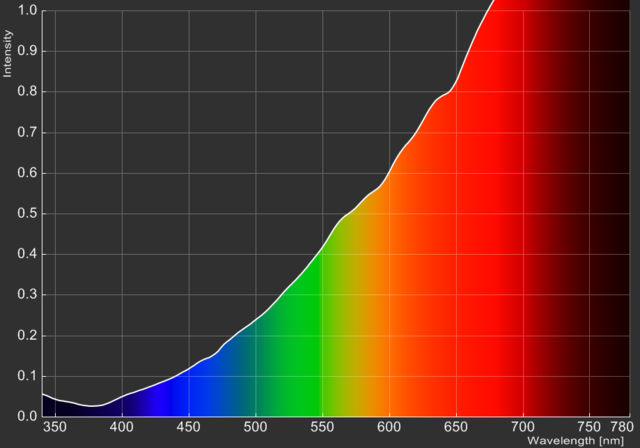

連続した光源の測定例として、豆電球のスペクトルを測定した物を示します。

図中の点線は豆電球のデータシートについていた波長毎の強度分布をグラフにした物です。そして、破線がezSpectra、細かいギザギザのある線がUSB4Kです。比べてみると、ezSpectraの出力は400nmより短波長を除いては、データシートの値とそれなりに一致しています。一方、USB4Kは400nmより短波長は悪くはありませんが、可視域全体にわたって、データシートからは乖離した形状となっています。

ezSpectraもUSB4Kも、内部には分散素子(今の場合は回折格子です)と検出素子が組み込まれています。回折格子も、検出素子も効率には波長依存性があります。このため、すべての波長で同じ強度の光を入れても波長毎の出力は一定強度にはなりません。透過率測定のように、試料のない状態を基準として試料を入れた場合にどれだけ光が弱くなるかを測定する場合には、分光器自体の感度分布特性は相殺されますので、問題になりませんが、光源のスペクトルを取る場合には、分光器の感度分布補正をしないと、実際の強度分布とは異なった分布データになってしまいます。

分光器の波長感度分布校正を行う1つの方法は「標準電球」を用いることです。標準電球とは、校正機関による測定結果のデータシートがあり、指定条件で点灯すれば、そのデータシートどおりの波長分布の光が放出されることになっている電球です。上の測定の光源は豆標準電球だったのです。

図から分るようにezSpectraの方は、少なくとも400nm程度より長波長では、感度校正がされていて、波長毎の出力の大きさをそのまま比較して問題がありません。400nm以下の解離は、近赤外の光の影響なのですが、その点については、後ほど詳しく説明するようにします。

測定モード

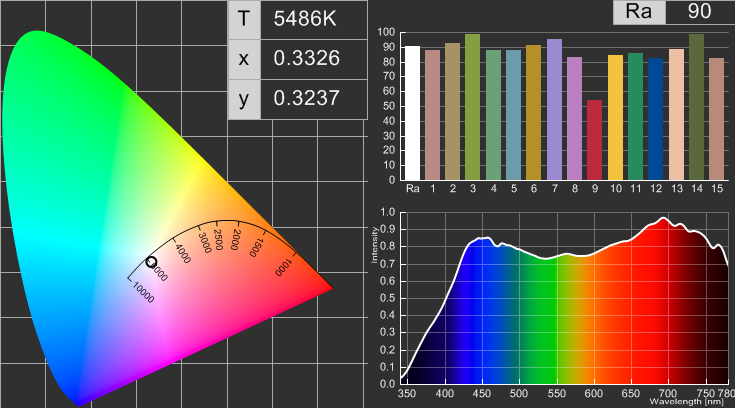

ezSpectraはスペクトル強度の波長校正されているので、出力データを使って光源の色味を計算することも出来ます。でも、ezSpectraにはユーザーが自分で計算しなくても、光源の色味などを内部で計算して表示してくれるモードがあります。

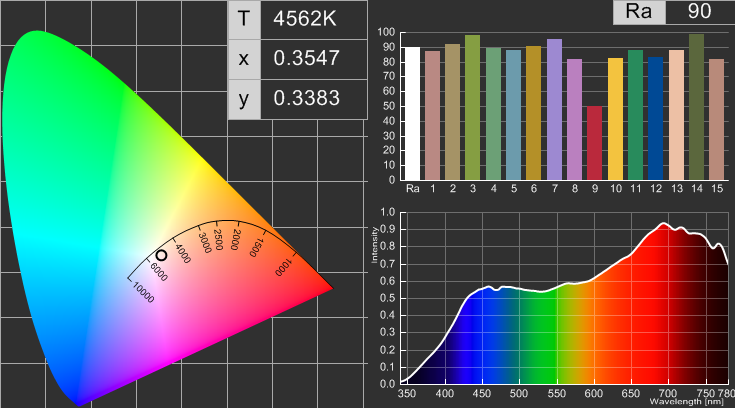

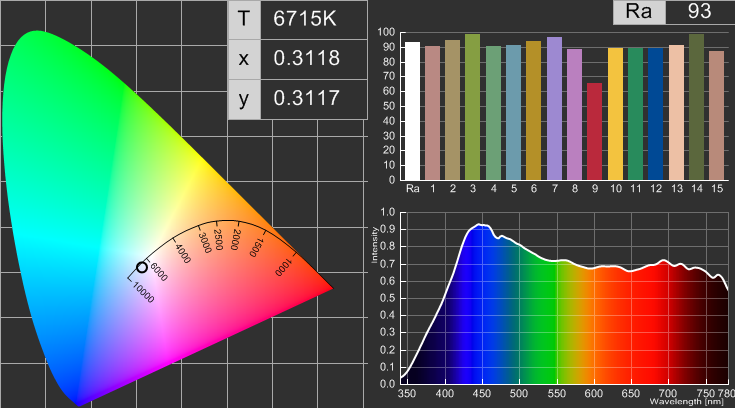

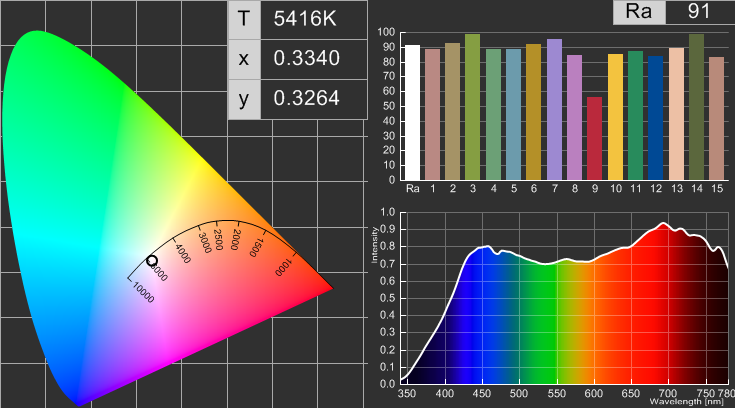

図の右下が通常のスペクトル表示です。左側の図は、xy色座標系での色値の表示でxとyがこの光線の色座標の値、Tはこの光線と同じ色座標となる黒体放射の色温度です。右側の上は1番から15番までの演色性評価用チャートの色味が標準的な光源からどの程度ずれているかを示しています。100は完全に一致しており、値が小さくなるほど一致度は低くなります。そして、Raは1番から8番までの平均値です。R9やR12が小さな値でもRaには影響しません。

| 注:演色性評価には、色々と細かい決まり事があります。上記では「標準的な光源」とさらっと書いてしまいましたが、演色性評価の対象となる光源の色温度と等しい色温度の黒体放射スペクトル(T=5000K以下)か国際照明委員会(CIE)の定めた標準光源(T=5000Kより上)が標準的な光源として使われます。CIEの標準光源は、実際の天空光などの測定を元に定められたもので、3種類のスペクトル線を色温度により定まる係数をかけて足しあわせたものです。黒体放射スペクトルと比較すると、凸凹のあるスペクトル線になります。

標準的な光源に対する比較を行うのは、人間の目には色順応という機能があり光源の色温度が変化しても、その光源下では色が正しく認識できるためです。演色性評価は、色順応により見えるであろう色調に比べて、どの程度ずれているかを評価する指数です。このため、白色LEDで青色の光が強い物は、1万Kを越える高い色温度となり、その温度での標準光源も青みの強い色調となるために、Raは悪くはない値となる事もあるようです。しかし、このような光は目に悪いのはもちろんですし、顕微鏡やルーペ観察の光源とする場合には周辺光の色温度はもっと低いために、観察領域のみ青みがかって見えてしまうといったことが起こるだろうと思います。周辺光がある状況で使う場合には、標準的な光源は周辺光の色温度に合わせる方が現実的であるように思えます。

演色性評価指数の値は負にもなるのですが、ezSpectraの棒グラフは負の値には対応していないように思います。でも、棒グラフが0でしたら、そのチャートに関しては再現性がぼろぼろということなので、負になっているかは気にしなくてよいかもしれません。

|

ezSpectraのソフトは2019年6月のバージョンアップにより、演色性評価としてRaに加えてTM-30-15も実装されました。 上のLEDのTM30-15の結果を次に示します。

TM-30-15ではRfとRgの2つの指標で色の類似性の評価を行います。Raが8つの色見本についての類似度であったのに対して、TM-30-15では99の色見本について類似度の比較を行っています。指標RfはRaと同様に、標準光源から色味がどの程度ずれているかを示す指標です。Rgは標準光源に比べて彩度がどう変化するかの指標です。Rfが100(標準光源と同じ)なら、彩度も同じですから、100になりますが、Rfが100より低い場合には、100以上にも100以下にも変化します。図の網がかかっていない範囲程度でRfとRgが変化します。

RfとRgの2つの指標で色の類似度と、彩度変化は分りますが、色がどちらに転んでいるかなどの情報は得られません。そこで、色味の変化方向を示す図が左側の図で、黒い輪郭が色のずれで、それぞれの色毎に強くなっているか弱くなっているかが分ると同時に、上の例では緑のあたりが青い方向に転んでいるなんてことも見て取れるようになっています。Raに比べると、ずいぶんと情報量が増えています。

エネルギー測定モードでは、照度と光合成に使われるエネルギー量が表示されます。ただし、ezSpectraに拡散板などを付けて使用している場合には、これらの値は実際の値からずれたものとなります。拡散光の下では照度測定は拡散板なしの測定で問題ないと思いますが、スポット光源下での照度測定では、装置の校正を行う必要があります。ezSpectraのマニュアルによれば、精度の高い装置を持っている場合には、同条件で照度の測定を行い校正をすることが進められています。

いずれの測定モードでも画像をPNGファイルで書出せる他、データをCSVファイルで書出せます。ただし、書出し内容は、それぞれのモードで画面で表示されるものですので、スペクトル表示モードだと、各波長毎の強度しかデータとして書出されないのに対して、演色性評価モードだと、スペクトルの強度データに加えて、色温度、x、y座標値、R1〜R15までの値とRa値も書出されます。

なお測定後のスペクトル表示には、最大値を1に揃える規格化、露光時間を1msに揃える規格化、規格化なしの3つの選択肢があります。グラフの大きさを揃えて見やすくするなら、最大値を1に揃えておくとよいと思います。それぞれの強度を相互に比較したいなら、露光時間を1msに合わせておけばよいと思います。ただし、露光時間を1msに合わせると画像データは0付近を這いつくばる事になるので、その場合にはグラフ縦軸を適当に調整しないと、画像データは意味のないものとなります。CSVファイルの方は、きちんと有効数字が残ったデータになっていますので、問題はありません。露光時間を固定して、その上で相互比較をしたいなら、正規化なしを選択すると良いでしょう。

入射NA依存性

ezSpectraで用いている分光ユニットの開口数(Numerical Aperture NA)は0.22です。開口数はそのシステムが受光出来る光の範囲を示す数値で、分光ユニットから垂直にのばした直線に対して半頂角θ=ASIN(0.22)=12.7度の円錐内部から到達した光は分光されて検出素子へと到達します。なお、NAとカメラで使われるF値の間には、F=1/2NAという関係があります。ezSpectraはカメラでいうと、F=2.3程度に相当します。もし、カメラレンズを集光レンズとして用いるならF=2.0程度より明るいレンズを使わないと、入射NA不足になる危険性があります。

ezSpectraに平行光線を入れると、スリットを通過した光は回折格子の一部で回折され検出素子へと送られます。回折格子は、決して完全な物ではないので、光が当った部位によって、余計な干渉も生じるようです。

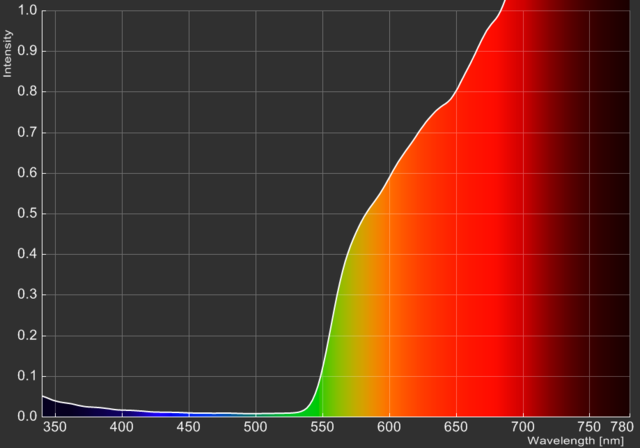

上の図は、光源を離して平行光線に近い光を入れたものです。600nmのところに窪みがありますし、長波長側あに凸凹した構造が出現しています。光源との間に拡散板を入れて、斜入射成分も入れるとスペクトルはスムーズになります。

楢ノ木技研で校正作業をおこなったのと同じ条件で光を入射すれば、凸凹がまったくないスムーズなスペクトルになるはずなのですが、それをユーザー側で再現するのは困難です。上記の入射NAに近い状態のスペクトルは、拡散板を通して入射角分布を広げています。長波長側に凸凹は残っているのですが、実用上は、大きな問題とはならない程度ですので、このあたりで妥協して使うのが現実的な印象です。

迷光

入射NA範囲外の入射光による迷光

斜入射光による迷光はフードを取り付けることにより防ぐことが出来ます。一方、入射NA範囲内の光による迷光は簡単には防ぐことができません。上に示した豆電球のスペクトル測定では、ezSpectraは400nmより短波長に信号を出していますが、豆電球の発光メカニズムを考えると、長波長側から短波長側に低下していく光強度は、紫外域で上昇することなく小さくなる一方のはずです。

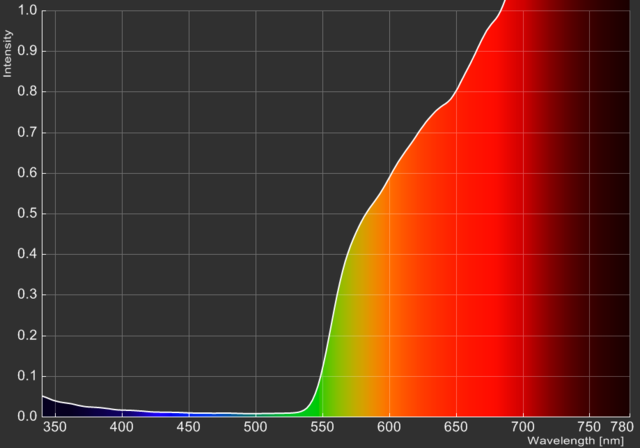

実際、ある波長より長波長の光しか透過しない、短波長カットフィルターを使って、紫外域の光がezSpectraに到達しないようにしても、紫外領域の信号は変わらずに存在してしまいます。次の図は、豆電球のスペクトルですが、迷光がよく見えるように、長波長側は信号強度が最大値を超えるように設定しています。

標準電球の場合と同じように、短波長に向って強度は低下しますが、380nm程度を底にして、その後は再度上昇します。続いて長波長の光しか透過しないオレンジフィルターを入れたスペクトルを示します。

」 」

550nm程度より短波長側はほぼ完全に遮断されるフィルターのはずなのに、ベースラインから有意に浮上がっており、その浮上がりアー短波長側ほど大きくなっていきます。フィルターには表面の反射もあるので、全体の光強度は、元のスペクトルの9割強だと思いますが、見た印象として、フィルター無しの350nmあたりの光強度は実質的に550nmより長波長の光による成分が殆どと思われます。

長波長の光による迷光は、光が回折格子で散乱されて受光素子に到達して生じていると思われます。分光ユニットの原理上、短波長側の検出素子がスリットに近い方にあるため、散乱光の影響を強く受けているのように思われます。

800nmより長波長側の光強度をフィルターによって弱めると、紫外域の迷光を減らすことが出来ます。しかし、残念ながらezSpectraの測定域より長波長側だけを一気に遮断するようなフィルターは存在しません。このため、発光体のスペクトルを測定したい場合には、フィルターをかけることは出来ず、迷光を押さえることは困難です。もっとも、蛍光灯や白色LEDなどの光源は近赤外光をあまり含んでおらず紫外域もそんなに浮上がることはありません。身の回りにある光源では、白熱灯と太陽光以外はあんまり問題にはならないかもしれません。

透過スペクトル測定の場合は、元のスペクトル形状は問題となりませんので、この領域の迷光を押さえることで短波長側の測定結果をより良くすることは出来ます。後で述べるように熱線吸収フィルターが有効です。ただし、加熱されたフィラメントからの放射を使うタイプの光源を使う限りは紫外領域の光は弱くてezSpectraでは測定対象領域にはなりにくいようです。

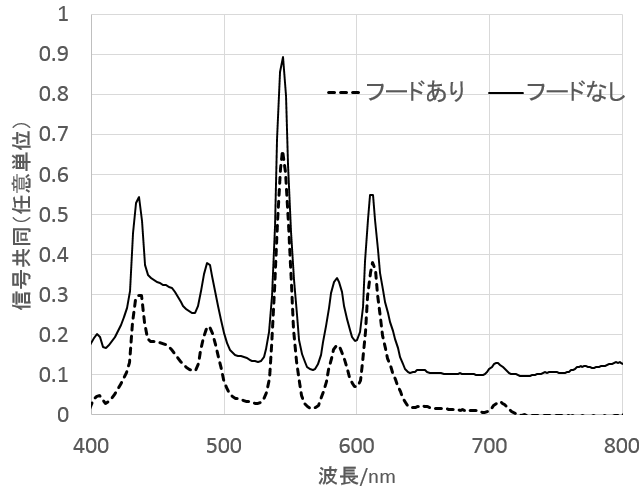

入射NA範囲外からやってきた光も、分光器のスリットを抜けてしまえば分光ユニットの内部に侵入します。これらの光は正しく分光されて検出器には到達せず、分光ユニットの内側で散乱され、その一部は分光されないまま検出器に到達してしまいます。このような光は迷光と呼ばれ、測定データのベースラインの浮き上がりの原因になったりします。図に、NA範囲外からの入射光により迷光が生じた例を示します。

図は蛍光灯のスペクトル測定をしたものです。蛍光灯は室内の物で上方にあるものです。フードなしの方では、ezSpectraの入射NA範囲外の角度で840nmのLEDを点灯しています。こちらでは、蛍光灯からは光が出ていないはずの800nm付近でも出力が出てしまっていますし、蛍光灯の光がある領域でも、全体に信号が大きくなってしまっています。

もう一方のフードありの方は、ezSpectraの入射スリットの前に覆いをつけて、LEDからの光が入らないようにしたものです。浮き上がりが消えて蛍光灯のスペクトルが正しく測定出来ています。

ezSpectraの横からわざわざLED光を照射するような状況は現実には生じないとは思いますが、液晶が面のように面発光体の測定では気をつけていないと斜入射光によるベースラインの浮き上がりが生じる事があるようです。

入射NA範囲内の入射光による迷光

斜入射光による迷光はフードを取り付けることにより防ぐことが出来ます。一方、入射NA範囲内の光による迷光は簡単には防ぐことができません。上に示した豆電球のスペクトル測定では、ezSpectraは400nmより短波長に信号を出していますが、豆電球の発光メカニズムを考えると、長波長側から短波長側に低下していく光強度は、紫外域で上昇することなく小さくなる一方のはずです。

実際、ある波長より長波長の光しか透過しない、短波長カットフィルターを使って、紫外域の光がezSpectraに到達しないようにしても、紫外領域の信号は変わらずに存在してしまいます。次の図は、豆電球のスペクトルですが、迷光がよく見えるように、長波長側は信号強度が最大値を超えるように設定しています。

標準電球の場合と同じように、短波長に向って強度は低下しますが、380nm程度を底にして、その後は再度上昇します。続いて長波長の光しか透過しないオレンジフィルターを入れたスペクトルを示します。

」 」

550nm程度より短波長側はほぼ完全に遮断されるフィルターのはずなのに、ベースラインから有意に浮上がっており、その浮上がりアー短波長側ほど大きくなっていきます。フィルターには表面の反射もあるので、全体の光強度は、元のスペクトルの9割強だと思いますが、見た印象として、フィルター無しの350nmあたりの光強度は実質的に550nmより長波長の光による成分が殆どと思われます。

長波長の光による迷光は、光が回折格子で散乱されて受光素子に到達して生じていると思われます。分光ユニットの原理上、短波長側の検出素子がスリットに近い方にあるため、散乱光の影響を強く受けているのように思われます。

800nmより長波長側の光強度をフィルターによって弱めると、紫外域の迷光を減らすことが出来ます。しかし、残念ながらezSpectraの測定域より長波長側だけを一気に遮断するようなフィルターは存在しません。このため、発光体のスペクトルを測定したい場合には、フィルターをかけることは出来ず、迷光を押さえることは困難です。もっとも、蛍光灯や白色LEDなどの光源は近赤外光をあまり含んでおらず紫外域もそんなに浮上がることはありません。身の回りにある光源では、白熱灯と太陽光以外はあんまり問題にはならないかもしれません。

透過スペクトル測定の場合は、元のスペクトル形状は問題となりませんので、この領域の迷光を押さえることで短波長側の測定結果をより良くすることは出来ます。後で述べるように熱線吸収フィルターが有効です。ただし、加熱されたフィラメントからの放射を使うタイプの光源を使う限りは紫外領域の光は弱くてezSpectraでは測定対象領域にはなりにくいようです。

フードと拡散板の取付け

ezSpectraを使う上では入射NAを0.22に近づけることと、斜入射の迷光を防ぐことが重要です。

斜入射の迷光は、受光窓部分にフードを付ければカット出来ます。平行光線がやってきても入射NAを確保するためには、適当な拡散板を取付ければいいのですが、拡散板の取付け位置が悪いと、斜入射の迷光が入る事になってしまいます。フードの先端部分に拡散板を取付ければ、入射NAと斜入射迷光の防止を両立させることができます。

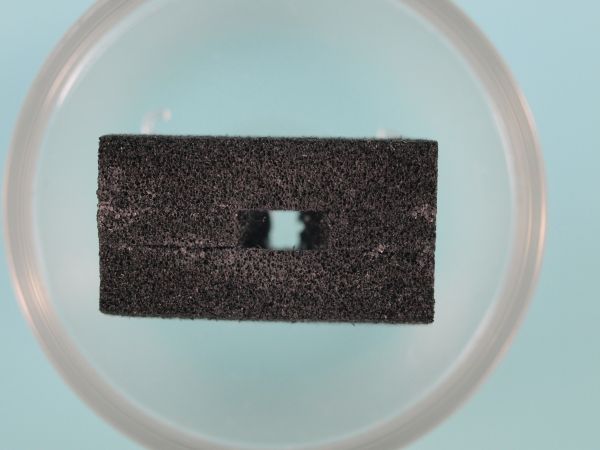

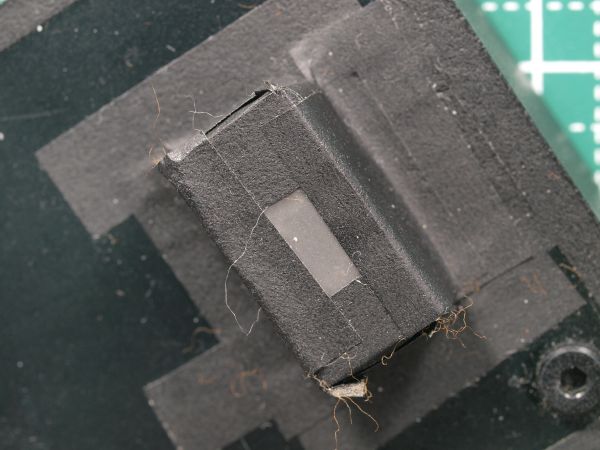

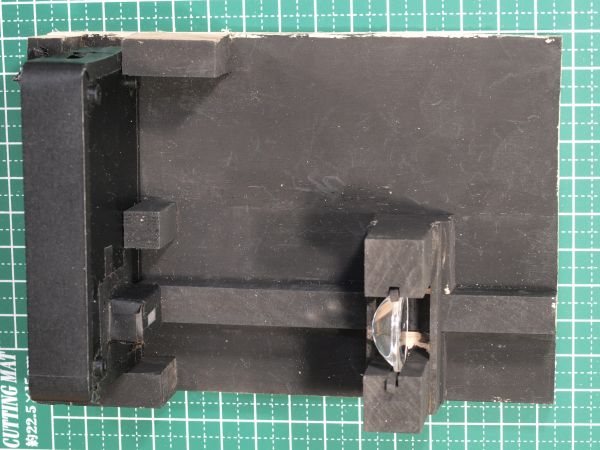

フードは厚さ5mmの黒色発泡ポリエチレンシートを幅4mmと2mmに切出した物を組合わせて作ってみました。2mmの板を12.7度程度で斜めに切断して、それを向い合わせに外側の方が広がるように並べて、両側から4mmの板を張付けました。

底部は1mm×2mmの長方形の窓が開いた状態で、それを両面テープで受光窓の位置を調整しながら貼付けます。その後に、上部に拡散板を貼付けます。

こうすれば、拡散板にあたった光で入射NA程度で散乱した光はスリットへと到達し、それ以上の角度で散乱したものは、発泡ポリエチレンの側面にあたって、スリットへは到達出来ません。散乱版側の開口より光束が大きければ、平行光線がやってきても、そこそこ問題のないスペクトルが得られます。

偏光依存性

ezSpectraに限らず、分光器には偏光依存性があります。特に回折格子を使っている分光器では、特定の波長で、一方の偏光のみ回折効率が急激に変化することもあり、注意が必要です。ezSpectraの校正は無偏光光源を使って行っていると思われます。このため、入射NAを揃えていても、入射光が偏光していると、スペクトル形状が実際とは異なる危険性があります。

図は無偏光状態でのスペクトルで、色温度は5486Kとなっています。この状態から光源との間に偏光子を入れてみました。

偏光子を入れていないものと比較すると長波長側が相対的に強くなっており、色温度が4562Kまで1000K近く低くなっています。偏光子が可視領域の透過特性が均一でない場合もあるのですが、この変化は吸収ではなく、分光器の特性の影響が強いと思われます。というのは、この図は分光ユニットの長辺に平行な偏光を入れたものですけれども、短辺に平行な光をいれた場合には色温度が上昇するからです。

色温度が今度は1000K以上高い6715Kとなっています。長辺に平行な場合と短辺に平行な場合を比較すると色温度が2000K以上も異なっています。

長辺に平行でも短辺に平行でも無偏光状態とはスペクトルが異なっていますが、ずれる方向が反対になっています。と言うことは、中間の角度で無偏光と同じようなスペクトルとなる角度がありそうです。というわけで、偏光面に対して45度の方向にセットして測定してみました。

測定された色温度は5416Kで無偏光の5486Kと差の少ない値で、実質的に同一と言って良いかと思います。

この結果は、液晶ディスプレイのように偏光を出している物体のスペクトル測定時には、偏光面に対して45度傾けて測定をすると、ほぼ正しいスペクトルが測定できることを示しています。

フィルター補正

2018年3月に制御ソフトウエアが1.8台から1.9台にアップされてフィルター補正機能が組込まれました。この機能は、あらかじめ計測してあるフィルターの透過スペクトルデータを使って、そのフィルターを装着した状態での測定から、フィルター無しのスペクトルを演算処理によりリアルタイムで求める物です。

いくつかのNDフィルターがすでに組込まれていますが、それら以外のフィルターでも自分で透過率測定を行えば、フィルターの補正データを作って活用出来ます。もちろん、透過率測定には、ezSpectraが活用出来ます。

説明によれば、ezSpectraを使って測定した補正データファイルは、そのezSpectraでのみ有効であるとなっています。これは、個体毎にピクセルと波長の対応関係が微妙に違うために、異なる個体間では、測定波長がずれているためだろうと思います。

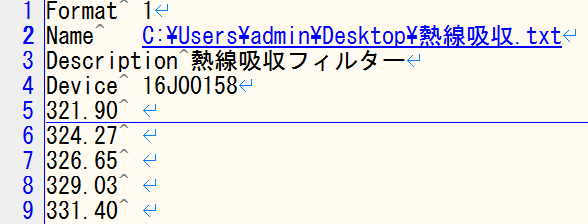

フィルターファイルの拡張しはtxtで普通のテキストエディタで開いて中を見ることが出来ます。中を覗いてみると、フィルターの名前があり、その次のDeviceの行は、使われている分光ユニットの製造番号のように思われます。次の行から波長がありますが、透過率はありません。これは、この波長域では、測定が出来ていなくてデータが欠損しているからです。もうすこし下を見ると、透過率がパーセント表示で行われています。

ezSpectraで測定してフィルターファイルとして保存したファイルは、MyDocumentの下のezSpectraのさらに下のFilterホルダーに収める必要があります。こうすると、次回起動後には、そのフィルターも選択肢に加わります。

フィルターの選択肢には、いくつかのフィルターが初期設定で掲載されています。これらのフィルターのデータはezSpectraのプログラムがあるフォルダーのしたのFilgersホルダーの中のさらにサブフォルダーに入っています。上記のユーザー設定ファイルとは異なり、200nmまたは300nmからの整数波長毎のデータファイルになっています。もし、標準で用意されているこれらのフィルターを使うことがなく、表示されるのが邪魔な場合は、これらのファイルを別の場所に移せば表示されなくなります。

フィルターファイルはテキストファイルなので、他の分光器による測定データ等があれば、フィルターファイルをユーザーが作成できるように思えます。特に、プログラムフォルダーの下のファイルは、整数nm単位でのファイルなので、通常の可視分光光度計のデータが簡単に転換できるだろうと思われます。

現在のところ、似たようなファイルは作ってみていますが、正常に作動せずに、途方にくれています。正常に作動するファイルの作り方が明確になったら、それは紹介するようにいたします。

フィルター補正で装着しているフィルターを選択すれば、それで補正された値が表示されます。一見すると、フィルター補正と、ノイズ低減モードの一方しか選べないような作になっているのですが、フィルター補正を行ってしまえば、フィルター補正から、戻って来ても、そのフィルターを使ったと認識して計算するので、それから、ノイズ低減を行えます。

フィルター補正モードで、1つ気を付けなければならないのは、補正後の強度分布しか見られないので、手動で露光時間調整を行うと、実際の測定強度はオーバーフローを起す場合があるということです。

露光時間を自動補正にしておけば、演算処理前の段階で露光時間の調整を行いますので、オーバーフローを起すことはありません。

分光光度計の工作

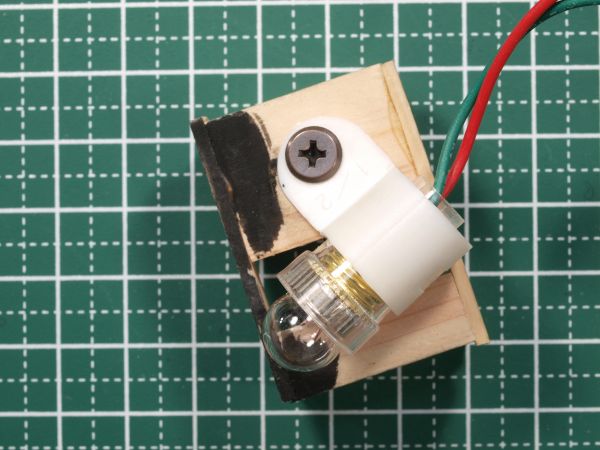

ezSpectraには透過測定モードもあります。透過測定モードでは、最初に参照光の測定を行い、その後に試料透過後に測定すると、透過率(か吸光度)が表示されます。参照光測定時と試料測定時で光路がずれてしまうと、正しい結果が得られません。透過測定を頻繁に行いたいなら、簡易的にでも固定した測定系を作るとよいと思います。ezSpectraがコンパクトで、AC100V電源ではなくUSB給電で動作するので、測定系もAC100Vなしに動作するようにしておけば、どこでも透過測定が出来るようになります。そこで、今回は乾電池駆動で動くようなデザインを考えました。

測定系を作るのに必要なものは、光源、集光系、試料保持部分です。身の回りの光源はLEDに移ってしまっていますが、分光測定の光源としては、スペクトルが凸凹していたり、また、短波長側が伸びていないなどの問題があり、現時点では豆電球の方がよいかと思います。市販の自記分光光度計では、普通の電球ではなく、ハロゲンランプと呼ばれるタイプの電球を使っています。ハロゲンランプは、普通の白熱電球と比べて、フィラメントが小さく点光源に近いのと、寿命までスペクトル変化が少ないことから使われています。世の中には、懐中電灯用のハロゲンランプもあるので、それを使うことを考えたのですが、ソケットが入手しにくいのと、ハロゲンランプで試みたところ、短波長側の測定可能領域が広がらなかったので、通常の豆電球を使うことにしました。

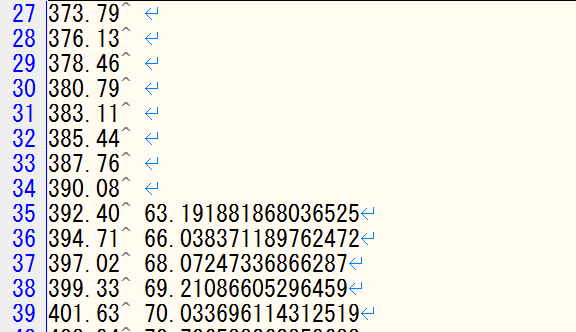

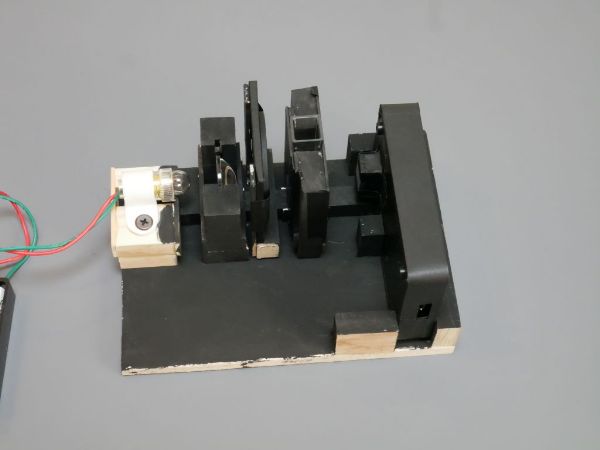

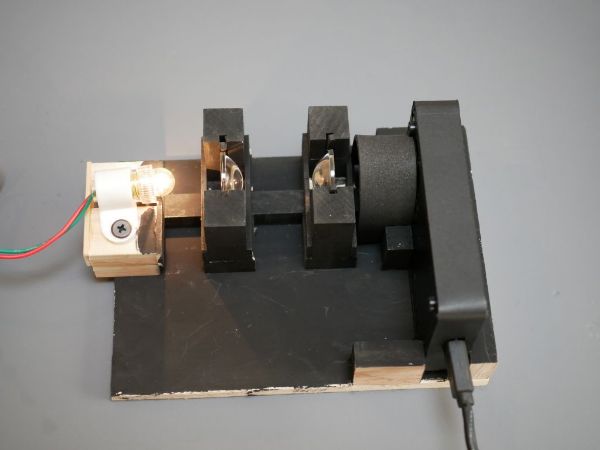

全体を乗せる台は厚さ5mmの合板です。大きさは10cm×14cmです。その上に、いくつかのパーツを接着剤で取り付けています。

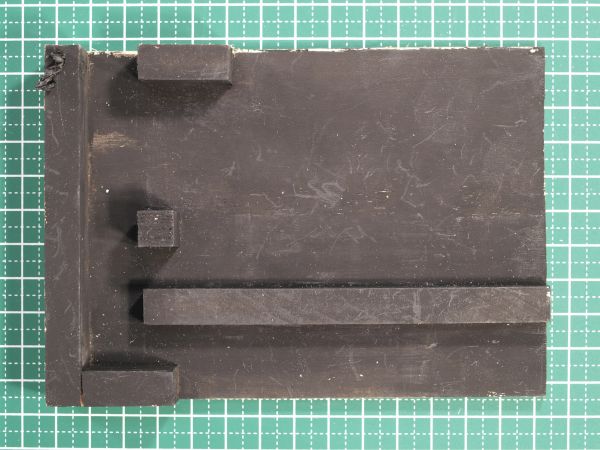

左端のL字部分はezSpectraはめ込む後ろ側の部分です。横に伸びている棒は、光源からezSpectraまでの光学レールです。ezSpectraとレンズをはめ込んだ写真を次に示します。

台を少しばかり傾けています。

集光系は、市販の分光光度計では鏡を使っています。これは、レンズを使っていると色収差が出てしまうためです。しかし、鏡を使うと光学系が光路に折り返しが必要となりコンパクトにはまとめられなくなります。このため、色収差の問題には目をつぶって、レンズを使うことにしました。

持ち運びが出来るようなコンパクトサイズにするためには、かなり短い焦点距離のレンズを使う必要があります。今回は、100均で売っていたLED懐中電灯に使われているプラスチックレンズを使ってみました。

レンズホルダーは溝の入った木のブロックを接着剤で組み合わせて、溝にゴムを入れてレンズを固定しています。

試料ホルダーも同じような構造です。こちらは、両側に厚手の黒い紙を貼っています。

これは側面からで上面から見ると、キュベットを入れる穴が開いています。使っているブロックが1cmの物だったので、2mmの薄板を加えて、キュベットの外形に合わせています。

光源は豆電球のソケットを、電線を固定するためのプラスチック部品で押さえ込んでいます。ねじは完全に押さえていないので、回すことができ、それで左右の場所の調整を行います。上下は、大体合っているのですが、最後のあわせは上のレンズの上下で調整しています。

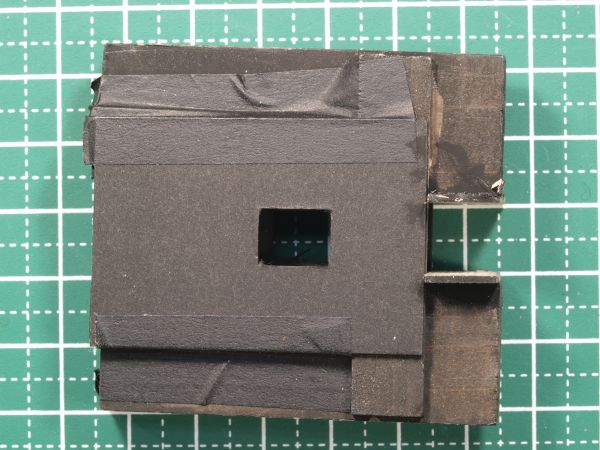

一式を組み合わせた写真を次に示します。

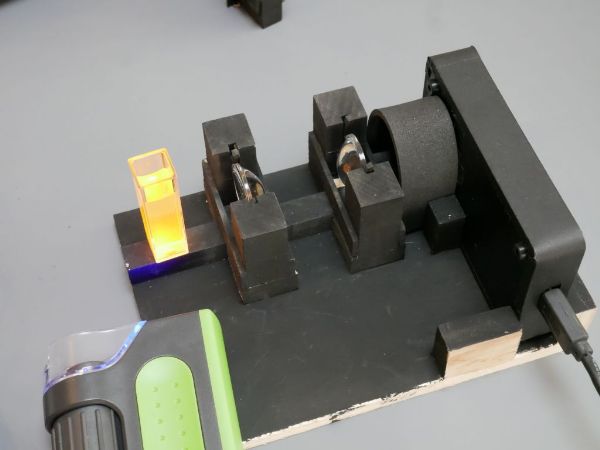

写真では集光レンズと試料ホルダーの間にフィルターが入っています。写真には乾電池が写っていませんが、ニッケル水素の単3を2本使っています。

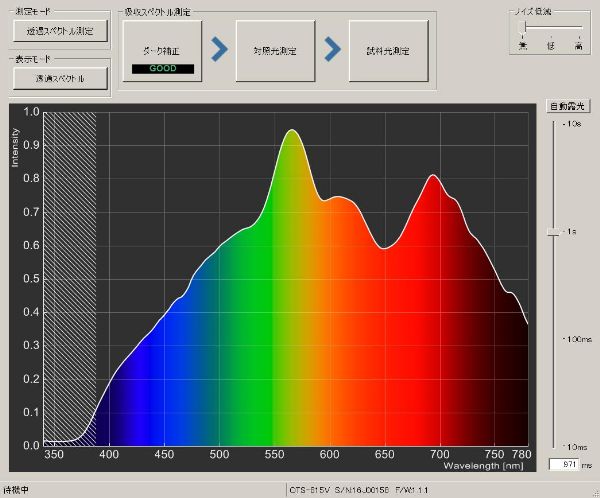

透過モードでは、最初の参照光を測定します。

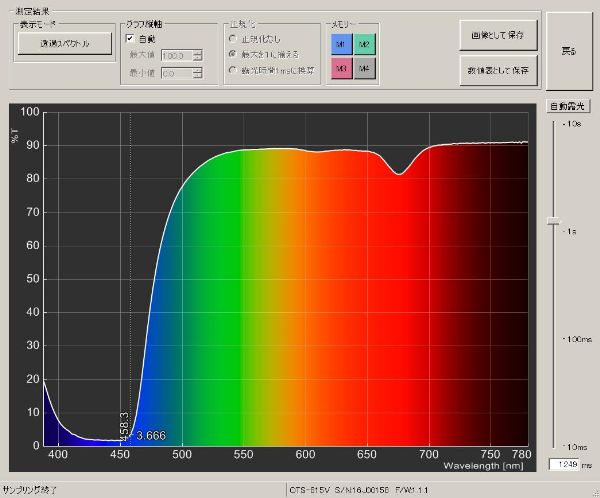

短波長側に斜線が入っていますが、この領域は試料測定時には測定範囲となります。プラスチックの黄色フィルターを入れて、透過モードで測定すた図を示します。

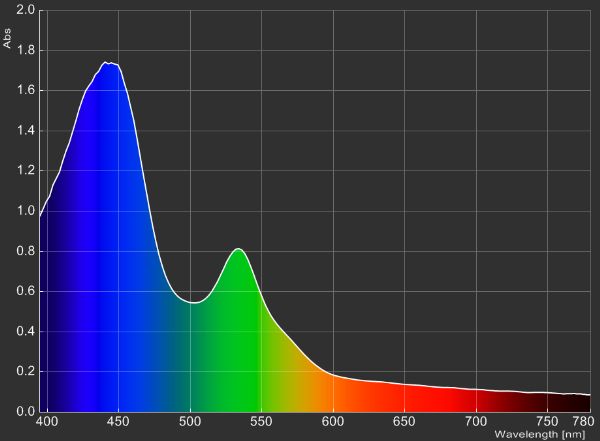

短波長側が340nmではなく、400nm弱となっています。上の図は透過モードですが、吸光度での表示も可能です。蛍光色素溶液の吸収スペクトルを次に示します。

せっかく蛍光色素を使っているので、蛍光スペクトルも測定することにしました。蛍光スペクトル測定時には光学系の組み替えが必要となります。レンズをもう一枚加えて、光源からの光がezSpectraに集光するようにします。

その上で豆電球を外して、その位置にキュベットを置き、側面から短波長の光で励起します。

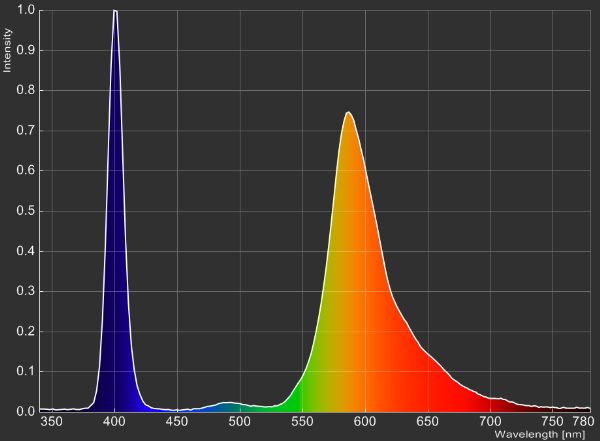

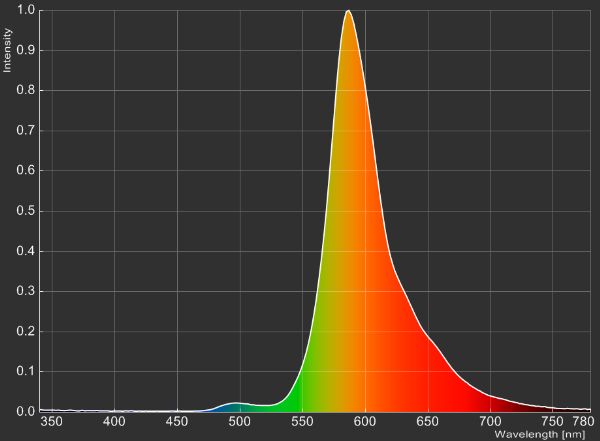

この方法で測定した蛍光スペクトルを示します。

400nm付近のピークは、励起光の物で、黄色フィルターの組み合わせで、このピークは除去出来ます。

改訂履歴

2018年3月 ソフトウエアのバージョンアップにより、フィルター補正機能が加わった部分を追加。

2019年6月 ソフトウエアのバージョンアップによりTM-30-15が加わった部分を追加

|